【IFBB PRO×IFBB】実践!肩トレ&胸トレ 湯浅幸大選手×嶋田慶太選手 対談・実技セミナーレポート 前編

MC:岡部みつる

記事・文:せきぐち

メトロフレックスジム埼玉店 徘徊

入り口には数多くのメダルとトロフィーが展示されていた

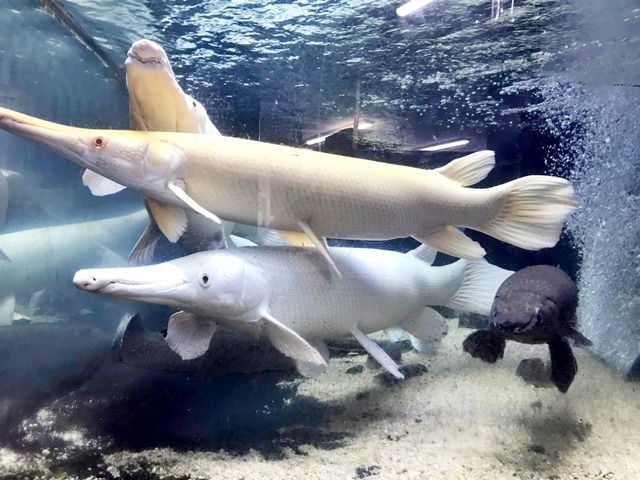

大型水槽には見たことのない魚類。環境省の許可が必要な生体で、古代魚は飼養等許可取得済み。

当日のセミナー会場でもあった人工芝スペース。窓が大きく開放的。

新旧問わずものすごい台数のマシンが所狭しと設置されている

ジム内に会員様が多かったため写り込みのない極々一部だけを紹介。ノーチラスのサイドレイズ

アタッチメントも豊富

絞れるスミスのようなマシン

多様なバーベルと複数ブランドのプレート

角に潜むノーチラスのヒップエクステンション

ロゴ入りダンベル。壮観である

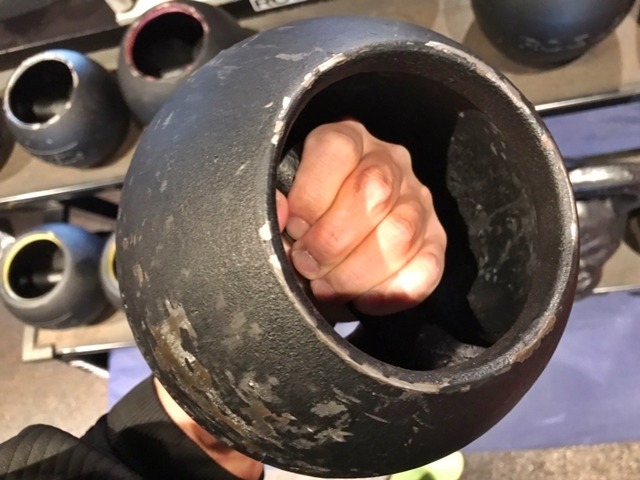

球状のダンベルとゴリラのケトルベル

不思議な使い心地。通常のダンベルに比べて手首へのストレスが少ない気がする

湯浅選手と嶋田選手と合流し一緒にジムを見学。

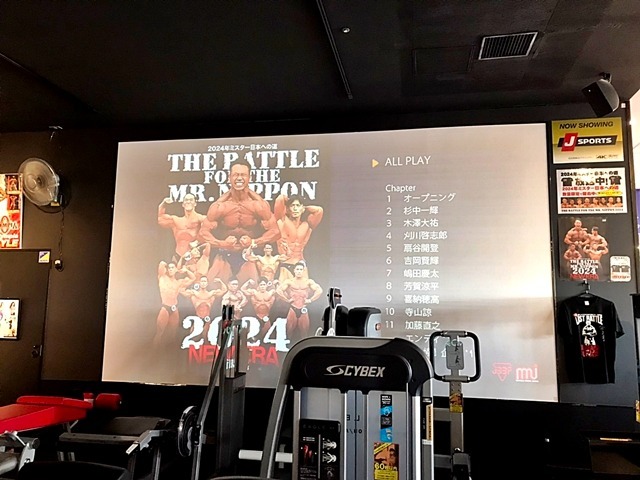

マシンエリアのスクリーンには2024年ミスター日本への道が映されていた。「これだけデカいと照れますね」と嶋田選手。

メトロフレックスジム・ジャパンの枦山(はしやま)代表による案内を受ける。枦山代表自身もコンテストで多くの入賞歴を誇る選手だ

ベンチとラックで構成されるエリア。すごく良い

器具談義。ジムエリアを一巡した後、セミナーへ。

対談開始:トレーニングに入る時に重要視しているもの

※以下、両選手敬称略でお送りします

湯浅:筋の動員される順番を意識します。押すにしても対象筋から動き出して補助筋が動くように。胸で支える時には他の部分が支持だけに使われるように考えながらやっています。ある意味では力の抜き方。

そもそも筋肉の動員される順番やパターンが違えば効果的に鍛えることは難しいので、最近は特にそれを意識してます。

苦手部位の改善に関して

得意部位は意識せずとも勝手に使えます。自分だと胸が得意なのですが、それと同じ意識で苦手部位の足をやっても胸ほど効かない。四頭筋でも、大腿部の付け根のほうから大きくしたいのに膝周りのほうしか反応してくれないとか。

今やっているアプローチとしては体幹部を安定して使えるようにすることです。スクワットをやった時に骨盤が前傾したり後傾したりでニュートラルからズレると狙いたい四頭筋から刺激が逃げてしまいます。

1回目から10回目まで同じ動きができるようにもしてます。

その動作中に筋を意識することはなくて、立ってしゃがむだけで自然と刺激が入るように。バーを担ぐ最中よりは担ぐ前の段階でコンディションを整えておくようにもしています。

「弱点部位は頻度やボリュームを増やした方が良いか」とよく聞かれますが、弱点部位は頻度やボリュームを増やしても効かない。自分の中では効いた気になっている事もありますが、実際はあまり刺激が入らず効率が良くありません。

長時間トレーニングをする人もいますが、それは長時間やれるトレーニングになってしまっているとも言えます。本来はできるだけ短時間でパンパンになるほどの刺激が入るのが理想で、時間ばかりかかって発達しにくいトレーニングにならないようにトレーニングに入るまでのコンディションを整えることが重要です。

湯浅:まずはフォームを見てみないと何とも言えない部分もありますが、とりあえずはしっかりとアイソレートできているか。嶋田選手の言っていたこととも重なりますが、まずは体幹部分が安定しないと末端部分は思うように動かない。そのアプローチはアップで入れるようにしています。

その上で可動域や動きの質を確保しつつ、しっかりとネガティブの負荷をかける。そこが筋肥大のポイントだと思います。動かすところと動かさないところが分けられているか。

特に肩周りは自由に動くのであえて非効率にするというか、動かし過ぎないようにすることは重要視しています。

ベルトはつけるか

湯浅:自分はこれと言って決めておらず、気分で着ける時と着けない時があります。感覚で着脱することもありますが、いずれにしても怪我の予防をしたいというのは間違いないです。腱や関節の負担軽減のために二―スリーブやエルボースリーブは着けます。

ストレッチに関して

湯浅:自分はトレーニング後のストレッチやケアはやらず、すぐに栄養の補給に充てます。トレーニング中のインターバルや帰宅後に自宅でやることはあります。セット間は歩くかストレッチをするかで血液を循環させるイメージです。疲労度を感じる時は積極的に伸ばすようにしてます。

コンテストに向けて。絞りきるためにどうするか

減量開始と同時に有酸素入れず、なるべく引き出しを多く残しておきたいので時期をズラして入れてます。

有酸素を入れる時も週7での有酸素から入らずに最初は週3から始めるとか、最初は30分くらいに抑えたりとか。徐々に頻度や時間を増やしていく。

食事に関してもあまり脂肪が乗ってない方であれば一日の食事すべてを減量食に変えなくても良いと思います。

トレーニング前はオフと同じように摂ってエネルギーを入れて、トレーニング後は減量食にしてみるとか。そのやり方で停滞期が来てから次の引き出しに移る。

理想は大会当日の3週間前くらいには仕上がっていて、いつでも大会に出られる状態にしておくこと。そうすればそこまで大きくコンディションを外すことはないかなと思います。

大会の一週間前にディプリートして大会当日に仕上がるのを狙うようなやり方はやめた方がいいと思います。いくら水分を調節してもそんな魔法みたいなことは起きません。

やはり2~3週間前には仕上げておきたい。残りの期間はそれと同じ状態で過ごす。仕上がってから同じ強度やボリューム、同じ食事を続けるとさらに状態が良くなるので、それを最終調整と捉えてます。

仕上がりの目安として、全身が体の皮膚で最も薄い箇所と同じくらいの厚みになればよいかなと。自分は大胸筋周りの皮膚がまず薄くなります。最後まで残るのはお尻とハムの境目。お尻の皮膚をつまんで大胸筋周りの皮膚と同じくらいの薄さであればもう大会に出られます。

湯浅:自分はもう気合です。一番最初の大会なんかは完全に気合でした。有酸素のようにずっと腹筋やったりとか。先日も事情で減量期間がが8週間になってしまったのですが、それも気合でどうにかしました。

あとは意志の固さ。絞りきるという鉄の意志。先ほどの嶋田選手の方法とは異なりますが、減量に入ったら有酸素もすぐ開始したいタイプです。

準備期間をどれだけ取れるかが重要です。

きちんと減量期間がとれていれば、自分は一日3000kcalから始まって最終的には2000kcalくらいになります。基本は16週間とって、最後にカーボアップ。長い減量が辛いわけではなく、食べながらコンディションを上げていける感じがあります。

有酸素もやります。だんだん時間も増やしていくようにして、できる時は朝にやって、できなければトレーニング後に回して。早朝かトレ後の二択です。

上手くいったときと行かなかった時をそれぞれ分析するとわかってくることもあるので、大会出場回数が増えるにつれてコンディションを外さないようになります。

最初のうちは仕上がりのゴールがわからず手探りになるので、誰かに客観的に判断してもらうのも良いと思います。

勝ちたい気持ち、やりぬけるかを大事にしてます。昔はたまにチートも入れてましたが今はなし。ゼロカロリーのものも摂らない。摂りたい気持ちがなくなりました。

失敗談

2014年にボディビルデビューして先日10年経ちましたが、福岡や九州大会、西日本大会に出たときには知識がなさ過ぎて言われたことしかやらないと決めていました。いろんな方がアドバイスをくれますがそれはそれとしてありがたく受けておいて、自分の決めたことをやる。

カーボアップ、ディプリート、水分調整。

これらの言葉の意味を勘違いしていて、日曜日が大会だとしたら木、金、土に水を一滴も飲まないようにしていたことがあります。どれだけ暑くても水を飲まないでうがいだけ。トレーニング中も飲みません。顔もこけてコンディションも悪くなりますが、その状態で臨んだ大会で好成績を収めたことで誤解が加速しました。

そのままの知識で全日本大会に出たときに、みんな舞台裏で2リットルのボトルを持っていたことに驚きました。水を飲みながらパンプアップしていて、筋に水分が入っているのでパンパンに張る。一方自分は水分がないのでスカスカ。そこで初めて自分の水分調整が間違っていたことに気付きました。

湯浅:翌年に水を飲むときに不安はなかったのですか?

嶋田:不安はなかったです。舞台裏でみんなガンガン飲んでいたので、水を飲んでいいのかと希望しかなかったです。実際、体感も良かったですし内から張ってくる感覚もあり結果にも現れました。

湯浅:自分はこれといって大きな失敗はないです。キレ食いとかもない。鉄の意志があるので。体重は毎朝測っていて、昔は体重で気持ちが左右されることがありましたがあまり数字だけを追いすぎても良くないなと思うようになりました。

日々の食事に関して

P 体重×7g

F 体重×3.5g

C 体重×0.8g

このマクロも減量食の量をそのまま増やしているだけなのでエネルギーの総摂量があまり増やせないんですよね。

湯浅:細かいのを入れたら7食くらい食べていて、現在だと一日で4500kcalくらいです。

P 300~400g

F 650g

C 50~60g

去年は食べるのがつらかったのですが、今年は割と胃が元気です。

最終調整

当日の食事は動物性の脂質を増やすくらいですが、ステーキなどは人によって受け付けない人もいるので注意が必要です。会場に入ったら固形の食事はもう摂らず、塩分量も極端に制限はしません。

湯浅:当日の状態によって食べたり食べなかったりです。水に関しては昔からウォーターローディング期間を設けてます。日曜が大会であれば月曜から調整して木曜までは8~9リットル、金曜が4、土曜日で1.5~2くらい。当日は直前まで飲まない。食べ物もだんだん水分が少ないものにしていきます。直前のパンプアップで状態に合わせてスポーツ飲料にアミノ酸やプレワークアウト、塩を少し入れたものを飲みます。

参加者からの質問:大会前、一日1000gほどのカーボを三日間摂ってもパンプしない。むくんでしまうのではないかとたくさん摂るのが怖い。

あとはたくさんポージングの練習をして筋肉中にグリコーゲンを送る。逆にトレーニングはしない。筋肉の中に貯めておきたいグリコーゲンが使われてしまうといけませんのでひたすらポージング練習とストレッチを繰り返すと良いかもしれません。

湯浅:一日1000gのカーボを三日間摂っても張らないのであれば何か別の要因が隠れているようにも思います。緊張しすぎているとか。リラックスしないと循環も上手くいきません。広い視点で要因を考えて、カーボだけにとらわれない方が良い気がします。

例えばステージ前の自重やチューブを使ったパンプは普段だとやらないですが、自重やチューブを使ってパンプさせる練習もしておきます。

特にどこをパンプさせたら自分が最もよく見えるかを知っておくことと、それをできるようにすることも大切だと思います。

メンテナンス

最初はたくさん質問するようにしていて、嫌がられることもありますがそれにしっかり答えてくれるか。知識面もそうですが、どれだけ患者の事を親身に考えてくれているかも見るようにしています。個人的には「これをやっておいて」と宿題を出してくれるような先生が好きです。

湯浅:固い地面で固いボールを使って、痛いところがなくなってほぐれるまで当て続けます。外部からのマッサージは極力受けたいですがなかなか受けられていません。

毎朝起きたときに心拍数を測ると交感神経が優位かがわかり、疲労度もわかります。疲労度が高い状態が続くと怪我も治りにくくなります。まぁその状態でもトレーニングはしちゃうんですけど。

後編:実技編