アミノ酸とはなにか

掲載日:2019.01.24

私たちの身体をつくっているタンパク質、その材料となるのがアミノ酸です。これからの章では、それぞれのアミノ酸について、それはいったいどういうものなのか、どのアミノ酸をどのように摂取するべきなのかについて解説していきます。

アミノ酸の構造

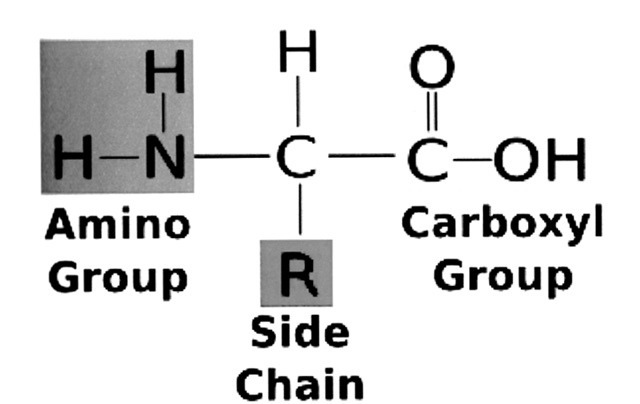

アミノ酸の名前である「アミノ」は、それが「アミノ基」を持っていることから来ています。アミノ基とはアンモニアから水素原子1個を除いたもので、「-NH2」で表されます。

ではアミノ酸の「酸」とはなんでしょうか。

これは「酸性」のことで、酸性を示す有機化合物の多くは、その中に「-COOH」を含みます。この「-C00H」を「カルボキシル基」と呼びます。

アミノ基「-NH2」とカルボキシル基「-COOH」を持っているものを、アミノ酸と呼びます。構造としてはこのようになります。Hは水素です。

ではアミノ酸の「酸」とはなんでしょうか。

これは「酸性」のことで、酸性を示す有機化合物の多くは、その中に「-COOH」を含みます。この「-C00H」を「カルボキシル基」と呼びます。

アミノ基「-NH2」とカルボキシル基「-COOH」を持っているものを、アミノ酸と呼びます。構造としてはこのようになります。Hは水素です。

この「R」の部位を「側鎖」と呼び、これの違いが各アミノ酸の違いを表します。

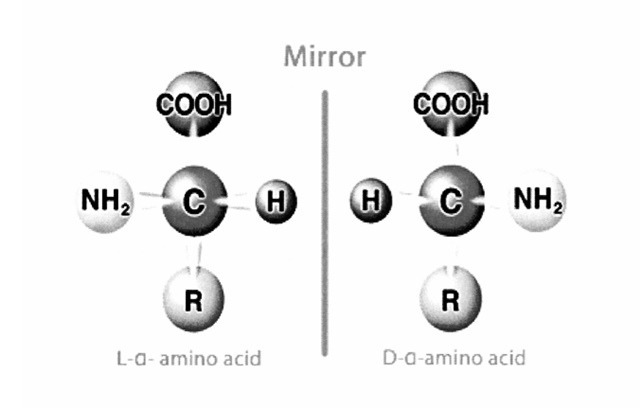

なお私たちの身体が普通に使うアミノ酸の構造を「L体」と呼びます。このL体を鏡に映すと逆の構造(鏡像異性体)になりますが、そのような構造のものを「D体」と呼びます。

体内におけるアミノ酸は殆どがL-アミノ酸なのですが、D-アスパラギン酸やD-セリンなどD-アミノ酸も少量、存在します。

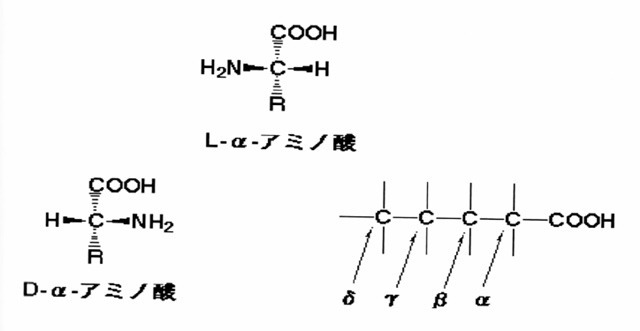

なお真ん中の「C(炭素)」に注目してください。

体内のほとんどのアミノ酸は、この真ん中の炭素にアミノ基とカルボキシル基が両方くっついています。このような構造を「α-アミノ酸」と呼びます。この場合、真ん中の炭素をα炭素と呼びます。

カルボキシル基の隣の炭素(β炭素)にアミノ基がくっついているアミノ酸もあり、それはβアミノ酸となります。この代表例がβアラニンです。さらに隣の炭素(γ炭素)にアミノ基がくっつくと、それはγアミノ酸となります。代表例はGABA(γアミノ酪酸)です。

またアミノ基ではなく、イミノ基(=NH)というものもあります。これがα炭素に結合したものを「イミノ酸」と呼びます。代表例はプロリンです。

アミノ酸の代謝

α炭素やらβ炭素やらが出てきましたが、このように炭素がくっついた部分のことを、「炭素骨格」と呼びます。

アミノ酸からアミノ基が外れると、炭素骨格が残ります。アミノ酸を摂取して体内で代謝されるときは、「アミノ基転移反応」によってアミノ酸からアミノ基が外れて炭素骨格が残ります。

この炭素骨格はどこに行くのでしょうか。

多くのアミノ酸の炭素骨格は、TCAサイクルの中間体か、ピルビン酸になります。そして最終的にグルコースとなるため、このようなアミノ酸を「糖原生アミノ酸」と呼びます。

しかしアミノ酸の中でもロイシンはこの経路に入ることができず、アセチルCoAからケトン体になります。そのためロイシンは「ケト原生アミノ酸」となります。

この両方に流れるアミノ酸もありますが、ここでは「ロイシンはケト原生アミノ酸である」ということだけ覚えておくといいでしょう。

では、アミノ基はどこに行くのでしょうか。

これはアミノ基受容体とくっつきます。アミノ基受容体の代表となるものがaケトグルタル酸です。

アミノ基とαケトグルタル酸が結合すると、αケト酸とグルタミン酸がつくられます。

これは可逆的な反応ですので、αケト酸からアミノ酸を作り出すこも可能です。しかし体内では十分な量のケト酸を供給できないため、必須アミノ酸が存在するというわけです。

このようにアミノ酸は様々な代謝を経た後、最終的に糖質やケトン体、αケト酸、グルタミン酸などに変化します。

なお肝臓の検査数値に「GOT(AST)」とか「GPT(ALT)」というものがあります。

この「T」はトランスアミナーゼの略で、アミノ基転移酵素のことです。

この酵素は普段は肝臓内に存在します。

これらの酵素の血中数値が高いということは、それが血中に漏れ出ているというわけで、肝臓の細胞が壊れているということを示すことになります。

なおALTは肝臓に多いのですが、ASTは骨格筋にも多く含まれます。そのため、トレーニングをハードに行って筋肉が破壊されるとASTが高くなることがあります。

このアミノ基転移反応においては、ビタミンB6の誘導体であるピリドキサルリン酸が補酵素として必要となります。

それだけでなく、ピリドキサルリン酸はアミノ酸の脱炭酸、ラセミ化、側鎖の修飾など様々な代謝に関わるため、タンパク質を多めに摂取しているときはビタミンB6の十分な摂取が望まれます。

アミノ酸からアミノ基が外れると、炭素骨格が残ります。アミノ酸を摂取して体内で代謝されるときは、「アミノ基転移反応」によってアミノ酸からアミノ基が外れて炭素骨格が残ります。

この炭素骨格はどこに行くのでしょうか。

多くのアミノ酸の炭素骨格は、TCAサイクルの中間体か、ピルビン酸になります。そして最終的にグルコースとなるため、このようなアミノ酸を「糖原生アミノ酸」と呼びます。

しかしアミノ酸の中でもロイシンはこの経路に入ることができず、アセチルCoAからケトン体になります。そのためロイシンは「ケト原生アミノ酸」となります。

この両方に流れるアミノ酸もありますが、ここでは「ロイシンはケト原生アミノ酸である」ということだけ覚えておくといいでしょう。

では、アミノ基はどこに行くのでしょうか。

これはアミノ基受容体とくっつきます。アミノ基受容体の代表となるものがaケトグルタル酸です。

アミノ基とαケトグルタル酸が結合すると、αケト酸とグルタミン酸がつくられます。

これは可逆的な反応ですので、αケト酸からアミノ酸を作り出すこも可能です。しかし体内では十分な量のケト酸を供給できないため、必須アミノ酸が存在するというわけです。

このようにアミノ酸は様々な代謝を経た後、最終的に糖質やケトン体、αケト酸、グルタミン酸などに変化します。

なお肝臓の検査数値に「GOT(AST)」とか「GPT(ALT)」というものがあります。

この「T」はトランスアミナーゼの略で、アミノ基転移酵素のことです。

この酵素は普段は肝臓内に存在します。

これらの酵素の血中数値が高いということは、それが血中に漏れ出ているというわけで、肝臓の細胞が壊れているということを示すことになります。

なおALTは肝臓に多いのですが、ASTは骨格筋にも多く含まれます。そのため、トレーニングをハードに行って筋肉が破壊されるとASTが高くなることがあります。

このアミノ基転移反応においては、ビタミンB6の誘導体であるピリドキサルリン酸が補酵素として必要となります。

それだけでなく、ピリドキサルリン酸はアミノ酸の脱炭酸、ラセミ化、側鎖の修飾など様々な代謝に関わるため、タンパク質を多めに摂取しているときはビタミンB6の十分な摂取が望まれます。

多量のプロテインは肝臓に悪影響を及ぼすか

プロテインを飲んで肝臓の数値が悪くなったという話をよく聞きます。

筆者の仮説ですが、それはビタミンB6不足が関係しているかもしれません。AST遺伝子はグルココルチコイドによって転写が誘導されます。

しかしピリドキサルリン酸はグルココルチコイド受容体と結合することにより、AST遺伝子の発現を抑制します。

ということは、ピリドキサルリン酸が不足しているとASTの上昇が起こる可能性があるわけです。

十分にビタミンB6を摂取していれば、AST遺伝子の発現は抑制されており、ASTの上昇は起こりにくいかもしれません。

筆者の仮説ですが、それはビタミンB6不足が関係しているかもしれません。AST遺伝子はグルココルチコイドによって転写が誘導されます。

しかしピリドキサルリン酸はグルココルチコイド受容体と結合することにより、AST遺伝子の発現を抑制します。

ということは、ピリドキサルリン酸が不足しているとASTの上昇が起こる可能性があるわけです。

十分にビタミンB6を摂取していれば、AST遺伝子の発現は抑制されており、ASTの上昇は起こりにくいかもしれません。

[ アスリートのための最新栄養学(上) ]