世界の力豪—2— 若き日のミロン

月刊ボディビルディング1968年7月号

掲載日:2017.11.08

田鶴浜 弘

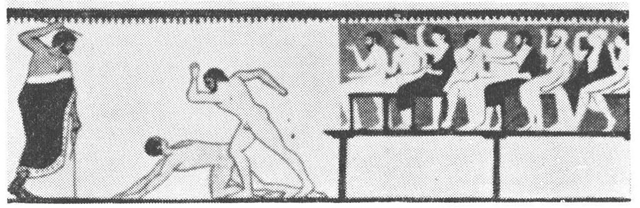

レスリングの試合(壁画)

ミロンの故郷"クロトン"(Kroton)を今日のイタリア地図でさがしてみると、長ぐつ形の"土ふまず"と"かかと"の部分が交錯するあたり——東の方は、広々とひろがる青いイオニア海をへだてはるかにギリシャ半島に対していて、今では"クロトネ"という南イタリアのいなか町にすぎない。

だが、ミロンの時代——紀元前にはイタリア半島屈指の都市国家として、"クロトン"は繁栄をきわめていたのである。

ミロンは、早くも10代の年齢から壮年にかけて、前後30年間にわたり、古代オリンピックをはじめ、あらゆる大競技会に参加して、おもなチャンピオン試合に勝ちっぱなし、格闘王として世界のタイトルを獲得すること、じつに32回にも及んだ。

だから、あらゆる文化国家はもとより、地の果ての蛮族にいたるまで、クロトンのミロンこそは地上における最強人間——と信じられていたが、彼の場合は、いかに強くとも、"へラクレス"のような神様でないのがいい。

あくまでも人間だから、その怪力の素性(すじょう)はまったく地上的なものだ。修業によって獲得され、現代風にいうと、その正体は、ウェイト・トレーニングによるボディビルダーから出発した——と明快に証明できる。

つまり、ミロンはたんなる伝説による永遠の偶像じゃあなくて、現代の人間と同じ空気を呼吸し、同じ血が通っていて、紀元前の男にもかかわらず、それほど遠いへだたりを感じさせないではないか。

だが、ミロンの時代——紀元前にはイタリア半島屈指の都市国家として、"クロトン"は繁栄をきわめていたのである。

ミロンは、早くも10代の年齢から壮年にかけて、前後30年間にわたり、古代オリンピックをはじめ、あらゆる大競技会に参加して、おもなチャンピオン試合に勝ちっぱなし、格闘王として世界のタイトルを獲得すること、じつに32回にも及んだ。

だから、あらゆる文化国家はもとより、地の果ての蛮族にいたるまで、クロトンのミロンこそは地上における最強人間——と信じられていたが、彼の場合は、いかに強くとも、"へラクレス"のような神様でないのがいい。

あくまでも人間だから、その怪力の素性(すじょう)はまったく地上的なものだ。修業によって獲得され、現代風にいうと、その正体は、ウェイト・トレーニングによるボディビルダーから出発した——と明快に証明できる。

つまり、ミロンはたんなる伝説による永遠の偶像じゃあなくて、現代の人間と同じ空気を呼吸し、同じ血が通っていて、紀元前の男にもかかわらず、それほど遠いへだたりを感じさせないではないか。

バーベルがわりに仔牛

ミロンの時代のウェイト・トレーニングは、バーベルのかわりに仔牛を使った。毎朝、仔牛をかかえあげるウェイト・トレーニングをやっている。

どんな課目を何セットずつやったか——などというスケジュールまではわからないが、仔牛は日をふるにつれて成長するから、この生きたバーベルの重量はだんだんに増量する。そして、これに並行してミロンの身体も筋肉が隆起していった。

仔牛が巨大な牡牛になるころには、ミロンの怪力は、ならぶ者がないほどになる。

日本のむかしの忍者修行で、高くとびあがるための脚力をきたえるのに、麻の苗木をとびこえる練習をやったと聞く。麻の苗木が成長するにつれて、跳躍力が加わり、ついには2メートル以上もとびあがれるようになる——という修行方法は、奇(く)しくも洋の東西あい似かよった着想だと感心させられる。

ミロンが牡牛をさしあげるようになったのは、まだ少年時代だったようだピタゴラス塾の優等生時代、すでになみなみならぬ大力で有名な逸話を残している。

ある日、ピタゴラス塾に大勢の学者たちが集まって学会が開かれていた。

午前中の会議が終わって、昼食のときに、ミロンが食膳を運んで、その部屋のドアをあけた瞬間、とつじょ大地震がおそった。

メリメリッ、と壁に亀裂(きれつ)が走るとともに、柱が折れた。

「先生方、あぶない。早くお逃げになってください」

ミロンは、とっさにくずれはじめた壁面に両腕をつっぱってささえた。そのおかげで、ドアから学者たちの全員が、無事外へ避難することができたのである。

最後の1人が脱出した瞬間、ミロンがホッとして、ひと息入れると、大音響とともに砂塵をまいて家が倒壊し、巨大な柱がミロンをおさえつけたが、難なくはい出して、自分の怪力が役立ち1人の怪我人も出さなかったことを喜んだ。

恩師のピタゴラスは、ミロンの手柄をほめていった。

「このうえは、おまえの大力が早く世界一になるように、みんなで応援してやろうではないか」

すると、学者たちのなかから、ひとりの老人が、こういった。

「力を倍増する秘密の薬を飲ませて進ぜようか」

「ありがとうございます。私は、アテネで開かれるオリンピック競技に出場して、少年レスリングに優勝したい、と思っているのです。ぜひ、その貴重なお薬を飲ませていただきたいと思います」

「ちょうどよかった——これを飲んでごらん。私が発見したアレクトリアというたいへん貴重な秘薬だヨ——雄鶏の胃袋の中から原料を見つけ出すのだが、せいぜい100羽の中から1つ見つかるかどうかという原料を、また100個も集めて精製し、それでやっと1つ分ができるほどのものなんだ」

そういいながら、豆の形をした石のようなものをミロンにくれた。

その秘薬アレクトリアを飲んだから大力のミロン少年には鬼に金棒である——と記録に残っているが、この秘薬のききめのほうはかなりマユツバもののような気がするのだ。

なにしろ大地震で倒壊しようとする石造にちがいないイタリア建築の壁面をささえた大力自体が、すでに尋常一様のものじゃあなかったはずである。

どんな課目を何セットずつやったか——などというスケジュールまではわからないが、仔牛は日をふるにつれて成長するから、この生きたバーベルの重量はだんだんに増量する。そして、これに並行してミロンの身体も筋肉が隆起していった。

仔牛が巨大な牡牛になるころには、ミロンの怪力は、ならぶ者がないほどになる。

日本のむかしの忍者修行で、高くとびあがるための脚力をきたえるのに、麻の苗木をとびこえる練習をやったと聞く。麻の苗木が成長するにつれて、跳躍力が加わり、ついには2メートル以上もとびあがれるようになる——という修行方法は、奇(く)しくも洋の東西あい似かよった着想だと感心させられる。

ミロンが牡牛をさしあげるようになったのは、まだ少年時代だったようだピタゴラス塾の優等生時代、すでになみなみならぬ大力で有名な逸話を残している。

ある日、ピタゴラス塾に大勢の学者たちが集まって学会が開かれていた。

午前中の会議が終わって、昼食のときに、ミロンが食膳を運んで、その部屋のドアをあけた瞬間、とつじょ大地震がおそった。

メリメリッ、と壁に亀裂(きれつ)が走るとともに、柱が折れた。

「先生方、あぶない。早くお逃げになってください」

ミロンは、とっさにくずれはじめた壁面に両腕をつっぱってささえた。そのおかげで、ドアから学者たちの全員が、無事外へ避難することができたのである。

最後の1人が脱出した瞬間、ミロンがホッとして、ひと息入れると、大音響とともに砂塵をまいて家が倒壊し、巨大な柱がミロンをおさえつけたが、難なくはい出して、自分の怪力が役立ち1人の怪我人も出さなかったことを喜んだ。

恩師のピタゴラスは、ミロンの手柄をほめていった。

「このうえは、おまえの大力が早く世界一になるように、みんなで応援してやろうではないか」

すると、学者たちのなかから、ひとりの老人が、こういった。

「力を倍増する秘密の薬を飲ませて進ぜようか」

「ありがとうございます。私は、アテネで開かれるオリンピック競技に出場して、少年レスリングに優勝したい、と思っているのです。ぜひ、その貴重なお薬を飲ませていただきたいと思います」

「ちょうどよかった——これを飲んでごらん。私が発見したアレクトリアというたいへん貴重な秘薬だヨ——雄鶏の胃袋の中から原料を見つけ出すのだが、せいぜい100羽の中から1つ見つかるかどうかという原料を、また100個も集めて精製し、それでやっと1つ分ができるほどのものなんだ」

そういいながら、豆の形をした石のようなものをミロンにくれた。

その秘薬アレクトリアを飲んだから大力のミロン少年には鬼に金棒である——と記録に残っているが、この秘薬のききめのほうはかなりマユツバもののような気がするのだ。

なにしろ大地震で倒壊しようとする石造にちがいないイタリア建築の壁面をささえた大力自体が、すでに尋常一様のものじゃあなかったはずである。

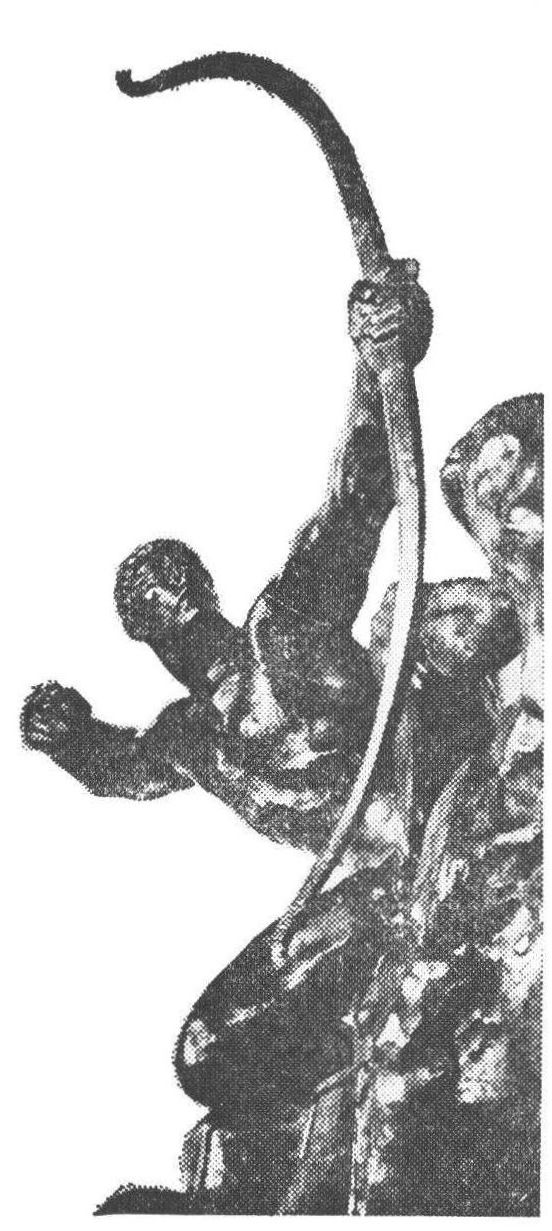

少年競技の勝利者(大理石像)

オリンピックに6連覇

ギリシャで開かれたオリンピック競技に海を渡って初参加し、少年レスリングに優勝したのは、彼が14才のときであった。

ミロンは、オリンピック少年レスリングに優勝してから8年目——22才のとき大人のレスリングに優勝した。

それから20年の間に5回のオリンピックに連続優勝をつづけたから、少年レスリングの優勝を合わせると、古代オリンピックの栄冠をいただくこと6回——古代ギリシャ・ローマを通じての格闘競技王として、まず例がない。

古代オリンピックのみならず、近代オリンピックにしても、3連覇以上の偉業をなしとげた者は他にないのだ。

オリンピック・チャンピオンのほかに、当時有名なタイトル・マッチ——ピティア競技、イストミア競技、ネメア競技など、全部を数えると、なんと32回にも及ぶ世界タイトル・マッチに勝ちっぱなす。

最後のオリンピック優勝は40才を越していたわけで、現代の力豪なら40才という年齢はかならずしも奇跡ではないが、人間が早く老いたギリシャ時代としては、40才といえばもう文字どおり長老の年輩で、この年で優勝するなどほとんど奇跡に近かっただろう。

ミロンの強さは圧倒的だったようである。

相手を頭上にかかえあげ、地上にたたきつけるや巨体で押さえこんだ——今日のボディ・スラムにちがいない。"黄金のグリーク"の異名で、1930年代、アメリカ・プロレスのアイドルだった世界チャンピオンのジム・ロンドスが売りものの大わざ、豪快な"飛行機投げ"が、このミロンのイメージだといわれている。

また、一撃で巨大な野獣を撲殺した——といわれているが、古代のレスリングは荒っぽかったから、たぶんカラ手チョップに類するラフ・ファイトもまじえただろう。

オリンピック5連覇の彼の記録の中には不戦勝もあったが、拍手を浴びながら、不戦勝の栄冠をいただき、祭壇をおりると、歓声にまじって、だれかがどなった。

「おれたちに、ミロンの力を見せてくれ!」

本人もたぶん不戦勝ではもの足りなかったにちがいない——全身にあふれた力を誇示したかった。

ふと見渡すと、巨大な牡牛——おそらくそれはオリンピック優勝者にあたえられる数々の賞品のうちの一つであったにちがいない——が目に映った。これはミロンにとって恰好のバーベルがわりであった。

ミロンは、後年ジム・ロンドスがやった飛行機投げのような形に、牡牛を肩に背負いあげた。

満場の観衆は万雷の拍手と歓呼——その中を、その牡牛をかついで、スタディアムを一周する。

調子にのったミロンは、牛を肩からおろすと、"カラ手チョップ"一閃、たった一撃で撲殺してしまったといわれる。

ショウマンシップ満点である。

よるとさわると、人々はこの話題でもちきりであった——これは、ミロンが3回目の優勝のとき(紀元前528年)彼が30才の男盛りだったときだと思う

町角のうわさ話にも、いろいろな尾ひれがついて、とほうもなくその話はひろがった——何事にも冷静な学者たちの集会でさえ、その話題の記録が残っている。

ミロンは、オリンピック少年レスリングに優勝してから8年目——22才のとき大人のレスリングに優勝した。

それから20年の間に5回のオリンピックに連続優勝をつづけたから、少年レスリングの優勝を合わせると、古代オリンピックの栄冠をいただくこと6回——古代ギリシャ・ローマを通じての格闘競技王として、まず例がない。

古代オリンピックのみならず、近代オリンピックにしても、3連覇以上の偉業をなしとげた者は他にないのだ。

オリンピック・チャンピオンのほかに、当時有名なタイトル・マッチ——ピティア競技、イストミア競技、ネメア競技など、全部を数えると、なんと32回にも及ぶ世界タイトル・マッチに勝ちっぱなす。

最後のオリンピック優勝は40才を越していたわけで、現代の力豪なら40才という年齢はかならずしも奇跡ではないが、人間が早く老いたギリシャ時代としては、40才といえばもう文字どおり長老の年輩で、この年で優勝するなどほとんど奇跡に近かっただろう。

ミロンの強さは圧倒的だったようである。

相手を頭上にかかえあげ、地上にたたきつけるや巨体で押さえこんだ——今日のボディ・スラムにちがいない。"黄金のグリーク"の異名で、1930年代、アメリカ・プロレスのアイドルだった世界チャンピオンのジム・ロンドスが売りものの大わざ、豪快な"飛行機投げ"が、このミロンのイメージだといわれている。

また、一撃で巨大な野獣を撲殺した——といわれているが、古代のレスリングは荒っぽかったから、たぶんカラ手チョップに類するラフ・ファイトもまじえただろう。

オリンピック5連覇の彼の記録の中には不戦勝もあったが、拍手を浴びながら、不戦勝の栄冠をいただき、祭壇をおりると、歓声にまじって、だれかがどなった。

「おれたちに、ミロンの力を見せてくれ!」

本人もたぶん不戦勝ではもの足りなかったにちがいない——全身にあふれた力を誇示したかった。

ふと見渡すと、巨大な牡牛——おそらくそれはオリンピック優勝者にあたえられる数々の賞品のうちの一つであったにちがいない——が目に映った。これはミロンにとって恰好のバーベルがわりであった。

ミロンは、後年ジム・ロンドスがやった飛行機投げのような形に、牡牛を肩に背負いあげた。

満場の観衆は万雷の拍手と歓呼——その中を、その牡牛をかついで、スタディアムを一周する。

調子にのったミロンは、牛を肩からおろすと、"カラ手チョップ"一閃、たった一撃で撲殺してしまったといわれる。

ショウマンシップ満点である。

よるとさわると、人々はこの話題でもちきりであった——これは、ミロンが3回目の優勝のとき(紀元前528年)彼が30才の男盛りだったときだと思う

町角のうわさ話にも、いろいろな尾ひれがついて、とほうもなくその話はひろがった——何事にも冷静な学者たちの集会でさえ、その話題の記録が残っている。

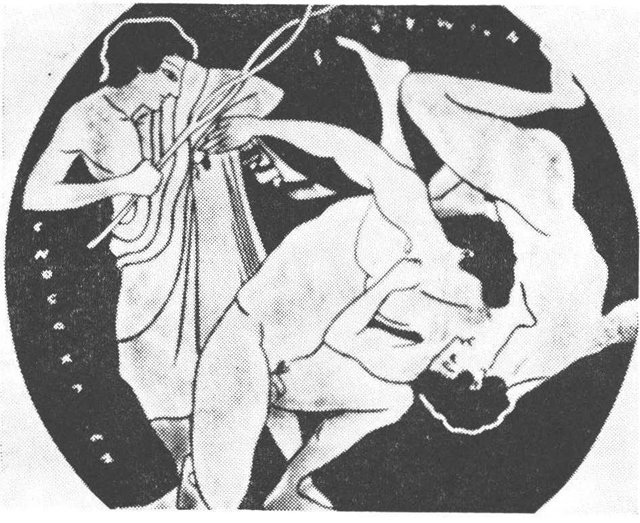

レスリングのトレーニング(つぼ絵)

碑文に残る人間ミロン

ただし、あまりにも高名になったミロンに対するジェラシイのにおいがほんのちょっとばかりまじっている。

「そのあとのミロンには、もっと驚かされた」

ミロンを昔から知っているピタゴラス派の長老の1人が目を輝かせてこういうと、謹厳な学者たちなのに、みんなグッとひとひざのり出した。

「何が先生を驚かせました?」

「ミロンは強いわけだヨ。その日のうちに、あの大きな牛を1人で全部食ってしまった」

「信じられない」

だれかが低い声でにがにがしげにそうつぶやくと、長老は言葉を荒らげていった。

「大げさな話じゃあない。おれは、いつでも科学者の目で冷静に正確に見とどけてる」

ミロンの胃袋はよっぽど大きいんだナ」

「そのとおり。わしは昔から知っている。力も強いがたいへんな食欲だ。毎日の食事だが、10キロ近い牛肉と同じ分量のパン、そのうえ10リットルのブドウ酒、これだけは欠かさない」

いつの世でも、インテリ階級というものは、物事に対してすなおに驚嘆の同感ばかりはしていないもので。何かしら冷めたい視角から批判をしないと気がすまないようである。

片すみで、クロトンからやってきたピタゴラス派に冷めたい視線を投げていたアテネの学者グループの1人が、聞こえよがしに舌うちしながらこういった。

「あほらしい! ごくつぶしのバカ者めが。ミロンほどつまらん奴はいない。奴の有名な名声は、頭脳のせいじゃあなくて、たんに原始的な体力と筋肉のせいじゃあないか。おれたち学者が話題にすることからして、奇ッ怪千万」(思想も英知もじつは筋肉から生まれることを知らないあわれなこの浅学の一派は、遠く20世紀の今日なお、われわれのそばにもいて、彼らが人類を不幸に追いやろうとしている)

ところでミロンが猛牛を1人でペロリとその日のうちに平らげたことは、今もなお、地中海の青い波濤を見おろす彼の故郷クロトネの丘にある墓石の碑文に書き残されているのだ。

この碑文には、もうひとつ、人間ミロンの温かい体温をつたえる文句が書きそえてあって、ほほえましい。

「ミロンが握っているリンゴを力づくでもぎとれる者はだれひとりいなかったが、たった1人だけ、例外があった——それはだれかというと、可れんな少女で、ミロンの恋人だった」というのである。

力豪ミロンもまた、フェミニストだったということで、ほのぼのとしたうれしい言葉ではないか。

ここまでが。若き日のミロンのデッサンである。

「そのあとのミロンには、もっと驚かされた」

ミロンを昔から知っているピタゴラス派の長老の1人が目を輝かせてこういうと、謹厳な学者たちなのに、みんなグッとひとひざのり出した。

「何が先生を驚かせました?」

「ミロンは強いわけだヨ。その日のうちに、あの大きな牛を1人で全部食ってしまった」

「信じられない」

だれかが低い声でにがにがしげにそうつぶやくと、長老は言葉を荒らげていった。

「大げさな話じゃあない。おれは、いつでも科学者の目で冷静に正確に見とどけてる」

ミロンの胃袋はよっぽど大きいんだナ」

「そのとおり。わしは昔から知っている。力も強いがたいへんな食欲だ。毎日の食事だが、10キロ近い牛肉と同じ分量のパン、そのうえ10リットルのブドウ酒、これだけは欠かさない」

いつの世でも、インテリ階級というものは、物事に対してすなおに驚嘆の同感ばかりはしていないもので。何かしら冷めたい視角から批判をしないと気がすまないようである。

片すみで、クロトンからやってきたピタゴラス派に冷めたい視線を投げていたアテネの学者グループの1人が、聞こえよがしに舌うちしながらこういった。

「あほらしい! ごくつぶしのバカ者めが。ミロンほどつまらん奴はいない。奴の有名な名声は、頭脳のせいじゃあなくて、たんに原始的な体力と筋肉のせいじゃあないか。おれたち学者が話題にすることからして、奇ッ怪千万」(思想も英知もじつは筋肉から生まれることを知らないあわれなこの浅学の一派は、遠く20世紀の今日なお、われわれのそばにもいて、彼らが人類を不幸に追いやろうとしている)

ところでミロンが猛牛を1人でペロリとその日のうちに平らげたことは、今もなお、地中海の青い波濤を見おろす彼の故郷クロトネの丘にある墓石の碑文に書き残されているのだ。

この碑文には、もうひとつ、人間ミロンの温かい体温をつたえる文句が書きそえてあって、ほほえましい。

「ミロンが握っているリンゴを力づくでもぎとれる者はだれひとりいなかったが、たった1人だけ、例外があった——それはだれかというと、可れんな少女で、ミロンの恋人だった」というのである。

力豪ミロンもまた、フェミニストだったということで、ほのぼのとしたうれしい言葉ではないか。

ここまでが。若き日のミロンのデッサンである。

月刊ボディビルディング1968年7月号

Recommend

-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!

- BESTBODY JAPAN

- BESTBODY JAPAN Vol.2

- 金額: 1,527 円(税込)

-