クロトンのミロン

世界の力豪―3―

月刊ボディビルディング1968年8月号

掲載日:2017.12.02

田鶴浜 弘

ミロン大将軍

全盛時代のミロンは,たんにオリンピックの英雄として郷土クロトン市の名を高めた人気力士――というだけではなくて,クロトン市第一流の有力者であったと思われる。

ミロンが,いかにしてそうなったか――というと,隣町のシバリス軍がクロトンに攻撃をしかけてきたときこれを撃退して武勲をたてたからである。

〝シバリス軍が攻めてくる〟

騒然たるなかで,彼はクロトン義勇軍に敢然志願した。

当時は白兵戦が戦闘を支配する時代だったから,オリンピック・レスリングの王者は実戦でも頼もしい威力であったにちがいない――だから,ミロンはクロトン義勇軍の指揮官にえらばれる。

この男は,たんに腕力が強いだけではなく,ピタゴラス塾で学問を修めている文武両道にひいで――まさに指揮官としては適格者であり,すぐれた兵法家だったろう。

ミロンは,ライオンの皮に身をつつみ,巨大なこん棒をたずさえて,陣頭に立った。

シバリス軍がこの町に攻め入るにはその途中,海沿いの巨大な岩壁をくりぬいたトンネルを通らなくてはならない。

ミロンは兵隊をひきつれて,トンネルの出口の岩かげで待ち伏せをした。そのせまいトンネルの中から弓を射かけることができないと見てとると,ミロンは彼らの前面におどり出て,大音声に呼ばわった。

「シバリスの雑兵ども,よく聞け。われこそは世界チャンピオンのミロンだ。命のいらぬ奴はだれでも相手になってやる」

これを聞くと,シバリス軍は浮き足立った――そしてクロトンの街に1歩も踏み入れさせることなく,侵略軍を追っぱらった。

こうして,ミロン将軍が誕生するのである。

やがて,堂々たる門戸を張り,大勢の弟子たちを指導するようになる。

軍略家としての高名さも,その彼のオリンピック6連覇をつづける盛名とともに,ギリシャ全土にまで知られるようになる。

往年ペルシャ軍が,ギリシャに攻めこんだとき,ギリシャ王の近衛隊長だったデモケデスという男は,海を渡ってクロトンに,高名なミロンの助太刀を求めにきている。

デモケデスは,のちにミロンの娘を妻に迎え,ギリシャ王もまたそれをひじょうに喜んでいった。

「デモケデス,でかしたぞっ――おまえの妻がミロンの娘なら,わしにも百万人の味方ができたより心強い」

そして,ミロンがキモをつぶすほどの巨額の結納金を国庫から出してやったと伝えられている。

ミロンが,いかにしてそうなったか――というと,隣町のシバリス軍がクロトンに攻撃をしかけてきたときこれを撃退して武勲をたてたからである。

〝シバリス軍が攻めてくる〟

騒然たるなかで,彼はクロトン義勇軍に敢然志願した。

当時は白兵戦が戦闘を支配する時代だったから,オリンピック・レスリングの王者は実戦でも頼もしい威力であったにちがいない――だから,ミロンはクロトン義勇軍の指揮官にえらばれる。

この男は,たんに腕力が強いだけではなく,ピタゴラス塾で学問を修めている文武両道にひいで――まさに指揮官としては適格者であり,すぐれた兵法家だったろう。

ミロンは,ライオンの皮に身をつつみ,巨大なこん棒をたずさえて,陣頭に立った。

シバリス軍がこの町に攻め入るにはその途中,海沿いの巨大な岩壁をくりぬいたトンネルを通らなくてはならない。

ミロンは兵隊をひきつれて,トンネルの出口の岩かげで待ち伏せをした。そのせまいトンネルの中から弓を射かけることができないと見てとると,ミロンは彼らの前面におどり出て,大音声に呼ばわった。

「シバリスの雑兵ども,よく聞け。われこそは世界チャンピオンのミロンだ。命のいらぬ奴はだれでも相手になってやる」

これを聞くと,シバリス軍は浮き足立った――そしてクロトンの街に1歩も踏み入れさせることなく,侵略軍を追っぱらった。

こうして,ミロン将軍が誕生するのである。

やがて,堂々たる門戸を張り,大勢の弟子たちを指導するようになる。

軍略家としての高名さも,その彼のオリンピック6連覇をつづける盛名とともに,ギリシャ全土にまで知られるようになる。

往年ペルシャ軍が,ギリシャに攻めこんだとき,ギリシャ王の近衛隊長だったデモケデスという男は,海を渡ってクロトンに,高名なミロンの助太刀を求めにきている。

デモケデスは,のちにミロンの娘を妻に迎え,ギリシャ王もまたそれをひじょうに喜んでいった。

「デモケデス,でかしたぞっ――おまえの妻がミロンの娘なら,わしにも百万人の味方ができたより心強い」

そして,ミロンがキモをつぶすほどの巨額の結納金を国庫から出してやったと伝えられている。

王座を弟子にゆずる

さしもに強かったミロンも,オリンピック出場7回目で,ついに同郷の若い弟子ティマシテオスのために王座をうばわれるのだが,この敗戦は悲劇的な王座転落ではなく,後継者への満ち足りた王座交替であった。

ティマシテオスはミロン道場の一番弟子だったから,クロトンの港からこの師弟は同じ船でオリンピアめざして,あいたずさえて乗りこんだ。

「おれはもう,おまえにレスリングのわざのいっさいを教えたから,おまえはもうだれにも負けないはずだ」

若さがみなぎり,全身の筋肉がカモシカのようにひきしまったティマシテオスを頼もしげにながめながら,ミロンは満足そうにいった。

「おかげさまで……でも,もうひとつほしいものが……それは先生のような怪力です」

と,若者はすなおに答えた。

たしかに,組み合ったら。まだミロンの怪力にはかなわなかった。

「そのとおりだが,そのかわり,おまえには私にないものが備わっている――疲れを知らぬスタミナ,カモシカのようなスピード。私も若いころにはそれも備わっていたが,残念ながら,若さといっしょにもうそれは,この身体から抜け去ってしまった。このうえおまえに教えるものはレスリングの極意だけだよ」

「極意?」

「自分の長所を生かし,相手の長所を殺すことだ」

「わかりました」

「実際にできるかどうか――オリンピックでやってみることだ」

このときのオリンピック・レスリングで最後の決勝に残り,王座をかけて戦かったのはミロンとティマシテオスの師弟どうしだった。

「試合である以上,おれを先生と思ってはいかんぞ。おれもおまえを弟子だとは思わない――だが,船の中で教えた極意だけは忘れるなよ」

試合開始の握手をしながら,ミロンがそういった。

若者は,カモシカのようなすばやい足で,ミロンが肉薄するとたくみにとびさがり,ぜったいに組みつかせない時間が経過するにつれて,さすがのミロンも疲労がはげしくなった。

なんどか体当たりをかわされ,疲れはてたすえ,大豪ミロンはニッコリ笑って試合を投げた――といわれている

ときにミロンは42才であった。

ティマシテオスはミロン道場の一番弟子だったから,クロトンの港からこの師弟は同じ船でオリンピアめざして,あいたずさえて乗りこんだ。

「おれはもう,おまえにレスリングのわざのいっさいを教えたから,おまえはもうだれにも負けないはずだ」

若さがみなぎり,全身の筋肉がカモシカのようにひきしまったティマシテオスを頼もしげにながめながら,ミロンは満足そうにいった。

「おかげさまで……でも,もうひとつほしいものが……それは先生のような怪力です」

と,若者はすなおに答えた。

たしかに,組み合ったら。まだミロンの怪力にはかなわなかった。

「そのとおりだが,そのかわり,おまえには私にないものが備わっている――疲れを知らぬスタミナ,カモシカのようなスピード。私も若いころにはそれも備わっていたが,残念ながら,若さといっしょにもうそれは,この身体から抜け去ってしまった。このうえおまえに教えるものはレスリングの極意だけだよ」

「極意?」

「自分の長所を生かし,相手の長所を殺すことだ」

「わかりました」

「実際にできるかどうか――オリンピックでやってみることだ」

このときのオリンピック・レスリングで最後の決勝に残り,王座をかけて戦かったのはミロンとティマシテオスの師弟どうしだった。

「試合である以上,おれを先生と思ってはいかんぞ。おれもおまえを弟子だとは思わない――だが,船の中で教えた極意だけは忘れるなよ」

試合開始の握手をしながら,ミロンがそういった。

若者は,カモシカのようなすばやい足で,ミロンが肉薄するとたくみにとびさがり,ぜったいに組みつかせない時間が経過するにつれて,さすがのミロンも疲労がはげしくなった。

なんどか体当たりをかわされ,疲れはてたすえ,大豪ミロンはニッコリ笑って試合を投げた――といわれている

ときにミロンは42才であった。

人生は焔である

たぐいまれな力とエネルギーで,けんらんたる全盛をほしいままにしたミロンも,年齢という人間の宿命の例外ではない――ということを彼自身よく知っている。

老境に近づいた本人の心境はさとりすましたものだったが,口さがない世間というものはおせっかいで,この腕力一代男の老後の横顔にはひとしお哀愁の影が濃い――などとかってに見たてていたようだ。

ある日,詩人のシセロと道場の前でバッタリ出会うと,詩人は皮肉たっぷりに,こういった。

「いい年をして,まだレスリングをやっているが,さすがのおまえでも,若い奴には勝てっこあるまい」

ミロンは,スポーツマンらしく,正直に,くったくのない本心をさらけ出して答えた。

「もうオレの筋肉は枯れちまったよ」

底意地の悪いシセロは,ざまぁみろっ――とばかりきめつけた。

「バカな奴だ。いやおまえは力が強かったばかりに,自分で不幸をまねいた……おまえの名声はほんの一時の若い体力と筋肉のせいだった――だからいまのおまえはぬけがらにすぎない。オレのように頭脳の道をえらんでいたら,ぬけがらの悲哀は生涯味わわないですんだのに……」

私が読んだたいがいのミロン伝は,不健康な中世の史家が書いたものだから,有名なシセロとのやりとりには,ミロンの答えが書いてない――それがミロンよりも私を悲しませた。

だが,私はゆくりなくも,ローマ・オリピックで知った古代ギリシャ思想に造詣深い例の美しいローマ娘ニーナのノートから,ミロンの答えを教えられる。

ミロンは,こういった。

「シセロ君よ。バカをいうな。キミの感受性や詩想だって,筋肉といっしよに老いてるんだ――キミの傑作だって,心身がいちばん充実して生命力のさかんな時代の発想だろう――だからこんにちのキミだって,そのころの頭脳の遺産の上にアグラをかいてるにすぎん――だから,それがオレのオリンピック6連覇の記録とどこがちがう?――思想だって筋肉と旺盛な生命力の所産なんだ。

「しょせん。人生とは燃焼の過程だよ。生命の燃焼する焔の大きさと美しさが人生の価値なんだ。キミのばあいとボクのばあいをくらべて相違している点をいうと,ボクという焔の美しさは,体力直接の所産だから,だれの目にもジカに見えるが,キミという焔の美しさは,キミが自慢する脳みその中を通過した所産だもの,すぐ,じかにだれにでも見えるわけじゃぁない。

「おまけに,その真価も,スポーツのようにはっきり勝負がつけられんから,ゴマカシもきく――つまり,老いぼれたキミの脳みその中味は,もうカラッポになっても,えらそうにして,愚衆どもをだますには,まことに都合がいい――ということなんだろっ。何くわぬ顔の,もっともらしいポーカー・フェイスでポーズをつくっているキミ自身も,内心はむなしいだろうが,それはまだいいとして,一方だまされる側はいい面の皮だよ。

「おまえのような奴がはびこるのは世間迷惑で,それに万一悪だくみが結びつくと,それこそ人類を不幸にする世の中になっちまわぁ――ボクは,にセものでないボクという人生の焔がいよいよ燃えつきるまで,そのときなりに,せいいっぱい,ボクという焔をできるだけの美しさで燃やしつづけるのが,ほんとうに悔いのない人生だと思ってるんだ」

老境に近づいた本人の心境はさとりすましたものだったが,口さがない世間というものはおせっかいで,この腕力一代男の老後の横顔にはひとしお哀愁の影が濃い――などとかってに見たてていたようだ。

ある日,詩人のシセロと道場の前でバッタリ出会うと,詩人は皮肉たっぷりに,こういった。

「いい年をして,まだレスリングをやっているが,さすがのおまえでも,若い奴には勝てっこあるまい」

ミロンは,スポーツマンらしく,正直に,くったくのない本心をさらけ出して答えた。

「もうオレの筋肉は枯れちまったよ」

底意地の悪いシセロは,ざまぁみろっ――とばかりきめつけた。

「バカな奴だ。いやおまえは力が強かったばかりに,自分で不幸をまねいた……おまえの名声はほんの一時の若い体力と筋肉のせいだった――だからいまのおまえはぬけがらにすぎない。オレのように頭脳の道をえらんでいたら,ぬけがらの悲哀は生涯味わわないですんだのに……」

私が読んだたいがいのミロン伝は,不健康な中世の史家が書いたものだから,有名なシセロとのやりとりには,ミロンの答えが書いてない――それがミロンよりも私を悲しませた。

だが,私はゆくりなくも,ローマ・オリピックで知った古代ギリシャ思想に造詣深い例の美しいローマ娘ニーナのノートから,ミロンの答えを教えられる。

ミロンは,こういった。

「シセロ君よ。バカをいうな。キミの感受性や詩想だって,筋肉といっしよに老いてるんだ――キミの傑作だって,心身がいちばん充実して生命力のさかんな時代の発想だろう――だからこんにちのキミだって,そのころの頭脳の遺産の上にアグラをかいてるにすぎん――だから,それがオレのオリンピック6連覇の記録とどこがちがう?――思想だって筋肉と旺盛な生命力の所産なんだ。

「しょせん。人生とは燃焼の過程だよ。生命の燃焼する焔の大きさと美しさが人生の価値なんだ。キミのばあいとボクのばあいをくらべて相違している点をいうと,ボクという焔の美しさは,体力直接の所産だから,だれの目にもジカに見えるが,キミという焔の美しさは,キミが自慢する脳みその中を通過した所産だもの,すぐ,じかにだれにでも見えるわけじゃぁない。

「おまけに,その真価も,スポーツのようにはっきり勝負がつけられんから,ゴマカシもきく――つまり,老いぼれたキミの脳みその中味は,もうカラッポになっても,えらそうにして,愚衆どもをだますには,まことに都合がいい――ということなんだろっ。何くわぬ顔の,もっともらしいポーカー・フェイスでポーズをつくっているキミ自身も,内心はむなしいだろうが,それはまだいいとして,一方だまされる側はいい面の皮だよ。

「おまえのような奴がはびこるのは世間迷惑で,それに万一悪だくみが結びつくと,それこそ人類を不幸にする世の中になっちまわぁ――ボクは,にセものでないボクという人生の焔がいよいよ燃えつきるまで,そのときなりに,せいいっぱい,ボクという焔をできるだけの美しさで燃やしつづけるのが,ほんとうに悔いのない人生だと思ってるんだ」

ミロンの最後は偶話だった

森の木の幹にはさまれて,身動きならぬままに,深夜,猛獣に食われて死んだ――というミロンの最後は,ひどく奇っ怪で,おまけにバカげている。

通常の伝説によると,この力豪ミロン最後の場面は,いかにもシセロ的な力豪とは単純でバカな奴という力豪観で記述されている。

人里はなれた森の中で,ふと見ると大木の幹にクサビが打ちこんであるのが目につく。

「よーしっ。こんな木の幹ぐらい,いまのオレにだって引きさいてやれる」

大木の幹の割れ目に体ごとぶつけると,クサビはポロリと落ちた。

満身の力をふりしぼって,割れ目を引きさこうとしたが,老いたミロンの力では,もうビクともしない。

それどころか,あらんかぎりの力をふりしぼって疲れはて,木の幹はミロンの体をがっちりはさみつけ,身動きもできなくなった。

人里はなれた森の中だから,助けを呼ぶこともできず,そのまま夜になると,森の奥から猛獣が出てきて,衰れな力豪のぬけがらはその餌食となってあい果てた――というのだ。

ローマで,私はオリンピックを見にきていた力道山に,一夜ローマの銀座通り〝ヴィア・ベネット〟のホテル・エクセルシオの豪華レストランでご馳走になったが,そのとき,そこにあったミロン像をながめながら,力道山がとつぜんこんなことをいった。

「田鶴浜さん――ミロンの最後の伝説を知ってるだろう――」

「バカバカしいね」と,なにげなく私がいうと,

「いや,いまの東京でだって,似たようなことが考えられるな」

そういって,だまりこんだのが思い出される。

いまにして思うと,偶然だろうが,それから2年後の力道山の最後が,奇妙に,この伝説を新鮮なものにするではないか。

はたして,例のニーナ嬢の説によると,ミロンの最後の場面はやっぱり偶話だったので,力道山のいやな予感がピッタリだったようである。

人間社会というものは,古代ギリシャ・ローマ時代にも謀略と黒い殺し屋がいたようだ。

ミロンは,人里はなれた森の中で,ワナにはまって暗殺された――功成り名をとげた老後のミロンの社会的地位には,つけねらう敵がいたほど彼は重要な要人だったのである。

通常の伝説によると,この力豪ミロン最後の場面は,いかにもシセロ的な力豪とは単純でバカな奴という力豪観で記述されている。

人里はなれた森の中で,ふと見ると大木の幹にクサビが打ちこんであるのが目につく。

「よーしっ。こんな木の幹ぐらい,いまのオレにだって引きさいてやれる」

大木の幹の割れ目に体ごとぶつけると,クサビはポロリと落ちた。

満身の力をふりしぼって,割れ目を引きさこうとしたが,老いたミロンの力では,もうビクともしない。

それどころか,あらんかぎりの力をふりしぼって疲れはて,木の幹はミロンの体をがっちりはさみつけ,身動きもできなくなった。

人里はなれた森の中だから,助けを呼ぶこともできず,そのまま夜になると,森の奥から猛獣が出てきて,衰れな力豪のぬけがらはその餌食となってあい果てた――というのだ。

ローマで,私はオリンピックを見にきていた力道山に,一夜ローマの銀座通り〝ヴィア・ベネット〟のホテル・エクセルシオの豪華レストランでご馳走になったが,そのとき,そこにあったミロン像をながめながら,力道山がとつぜんこんなことをいった。

「田鶴浜さん――ミロンの最後の伝説を知ってるだろう――」

「バカバカしいね」と,なにげなく私がいうと,

「いや,いまの東京でだって,似たようなことが考えられるな」

そういって,だまりこんだのが思い出される。

いまにして思うと,偶然だろうが,それから2年後の力道山の最後が,奇妙に,この伝説を新鮮なものにするではないか。

はたして,例のニーナ嬢の説によると,ミロンの最後の場面はやっぱり偶話だったので,力道山のいやな予感がピッタリだったようである。

人間社会というものは,古代ギリシャ・ローマ時代にも謀略と黒い殺し屋がいたようだ。

ミロンは,人里はなれた森の中で,ワナにはまって暗殺された――功成り名をとげた老後のミロンの社会的地位には,つけねらう敵がいたほど彼は重要な要人だったのである。

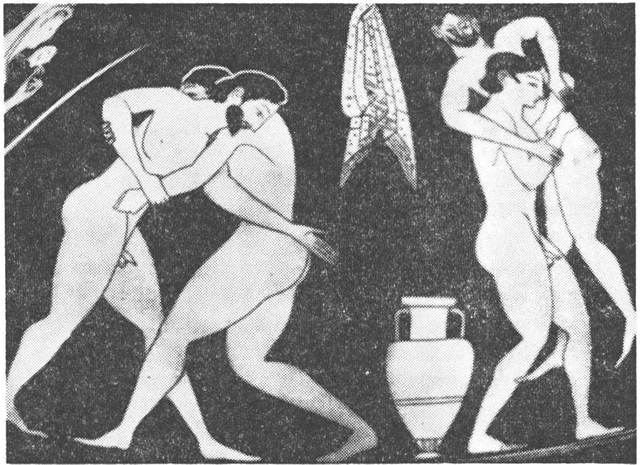

ピエル・プジェ(一六二二~一六九四)の〝ミロンの死〟(大理石像)

月刊ボディビルディング1968年8月号

Recommend

-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!

- BESTBODY JAPAN

- BESTBODY JAPAN Vol.2

- 金額: 1,527 円(税込)

-