ボディビルと私

不言実行

月刊ボディビルディング1968年10月号

掲載日:2017.12.10

荻原 稔

●劣等感

「おい,青ビョウタン!」

「こら,疎開者!」

小さな私をつかまえて,また数人の悪童たちが,さげすんだような嘲笑を浮かべながら,私をからかった。

昭和20年の3月,空襲で焼け出されて疎開した中学3年のときのことである。

私は,道頓堀の梅家という料亭の3男として生まれた。もともと生まれつき虚弱な体であったところへ,両親の寵愛もあって,ひよわな少年に育っていた。

背も低いし,顔色も悪い。そのうえホオがそげたようにやせていたから,鳥取の米子中学の友だちには,まさに青ビョウタンと見えたにちがいない。私は彼らのかっこうなあそび道具のような存在でしかなかったのだろう。

いなかの若者たちは,たくましく大きかった。

つめたい悪意を含んだ「青ビョウタン」という言葉を耳にするたびに,私は――強くなりたい。いや,強くならなければならない――と自分の心にいいきかせていた。

それは,たんなる願望ではなく,心の奥底からこみ上げてくる,いいようもない切なる劣等感からの本能的な叫びだったのである。

ちなみに,その当時の私は,身長150cm,体重40kgという,まるで女のようなキャシャな体をしていた。

「こら,疎開者!」

小さな私をつかまえて,また数人の悪童たちが,さげすんだような嘲笑を浮かべながら,私をからかった。

昭和20年の3月,空襲で焼け出されて疎開した中学3年のときのことである。

私は,道頓堀の梅家という料亭の3男として生まれた。もともと生まれつき虚弱な体であったところへ,両親の寵愛もあって,ひよわな少年に育っていた。

背も低いし,顔色も悪い。そのうえホオがそげたようにやせていたから,鳥取の米子中学の友だちには,まさに青ビョウタンと見えたにちがいない。私は彼らのかっこうなあそび道具のような存在でしかなかったのだろう。

いなかの若者たちは,たくましく大きかった。

つめたい悪意を含んだ「青ビョウタン」という言葉を耳にするたびに,私は――強くなりたい。いや,強くならなければならない――と自分の心にいいきかせていた。

それは,たんなる願望ではなく,心の奥底からこみ上げてくる,いいようもない切なる劣等感からの本能的な叫びだったのである。

ちなみに,その当時の私は,身長150cm,体重40kgという,まるで女のようなキャシャな体をしていた。

●ボディビル以前

年があけて,廃墟と化した大阪の街も,チラホラと復興のきざしを見せはじめたころ,私たち一家はふたたび大阪へ帰ってきた。

疎開先で,自分の虚弱さを思い知らされた私は,新制高校にはいると,まず鉄棒を始めた。それは体操の選手のりっぱな体を見て,私は私なりに,鉄棒をやればあのような体になれると判断したからである。

昼休み,友だちが遊び興じている間私は鉄棒にしがみついていた。

「荻原のやつは変わっている」

「おまえ,頭がオカシイのとちがうか?」

といわれるくらい,私はあきもせずに鉄棒をやりつづけた。家に帰ってからは,力わざの元祖であった北畑氏の方法にならって,なわとびとエキスパンダーは欠かさなかった。

おりからライフ誌が販売され,私はその中で,漫画の添えがきに「鉄アレイは,あなたをスーパーマンにする」という文句を発見した。「これだ!」このとき,電撃のような閃光が一つのひらめきとなって,私の脳裏をかすめたのである。

私はその言葉を信じて,さっそく鉄アレイを購入し,わけのわからぬまま上げたり下げたりして体をきたえはじめた。

きたえるといっても,庭石や石ドウロウがひしめきあっているせまくて暗い裏庭のことであるから,足一つ動かせない不自由な練習であった。

また,息をきらして庭先の廊下にうずくまっていようものなら,

「だから,いったでしょう。そんなバカなまねはよしなさいって。いまに病気になって死んでしまうから」

と,きまって女中がおどしにかかるのである。

血の気のない青い顔がゆがむ姿にはきっと悲壮感さえただよっていたのであろう。なわとびは,人目をしのんでうす暗い路次でやった。

1日1000回が最低の線であった。努力のカイがあったのか,大阪へ帰ってからの1年間に,身長が9cm,胸囲が11cmふえていた。

疎開先で,自分の虚弱さを思い知らされた私は,新制高校にはいると,まず鉄棒を始めた。それは体操の選手のりっぱな体を見て,私は私なりに,鉄棒をやればあのような体になれると判断したからである。

昼休み,友だちが遊び興じている間私は鉄棒にしがみついていた。

「荻原のやつは変わっている」

「おまえ,頭がオカシイのとちがうか?」

といわれるくらい,私はあきもせずに鉄棒をやりつづけた。家に帰ってからは,力わざの元祖であった北畑氏の方法にならって,なわとびとエキスパンダーは欠かさなかった。

おりからライフ誌が販売され,私はその中で,漫画の添えがきに「鉄アレイは,あなたをスーパーマンにする」という文句を発見した。「これだ!」このとき,電撃のような閃光が一つのひらめきとなって,私の脳裏をかすめたのである。

私はその言葉を信じて,さっそく鉄アレイを購入し,わけのわからぬまま上げたり下げたりして体をきたえはじめた。

きたえるといっても,庭石や石ドウロウがひしめきあっているせまくて暗い裏庭のことであるから,足一つ動かせない不自由な練習であった。

また,息をきらして庭先の廊下にうずくまっていようものなら,

「だから,いったでしょう。そんなバカなまねはよしなさいって。いまに病気になって死んでしまうから」

と,きまって女中がおどしにかかるのである。

血の気のない青い顔がゆがむ姿にはきっと悲壮感さえただよっていたのであろう。なわとびは,人目をしのんでうす暗い路次でやった。

1日1000回が最低の線であった。努力のカイがあったのか,大阪へ帰ってからの1年間に,身長が9cm,胸囲が11cmふえていた。

●牛のごとく

私はカべにぶつかった。

高校3年のころから,いくら練習しても体が大きくならなかった。身長が164cm,体重50kg,胸囲が83cmのところで止まったままだった。何か先天的な欠陥でもあるのかと疑ってみたが,その原因もさぐりえず,ただ撫然として,いたずらに日をすごすのみであった。

そのころ,すでに関西学院の学生だった私は,柔道部の連中の大きい体を見て,もし柔道をやればそのカべをつき破ることができるかもしれないと考え,すぐ実行に移した。

柔道をやったからといって,けっしていままでの自己流のトレーニングは怠らず,それに加えて,焼けあとからさがしてきた鉄クズを鉄のパイプの両端にくくりつけて,いまでいう〝ワンハンド・プレス〟で,肩のしびれるまで上げつづけたのである。

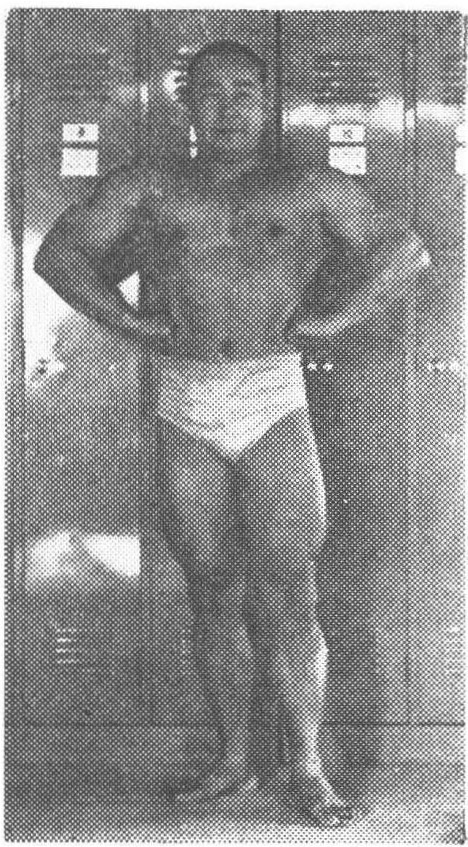

私は,牛のような鈍重さをもって邁進していった。卒業するとき,身長は164cmと変わらなかったが,体重は63kgになっていた。40kgしかなかったあのころとくらべてみれば,それは驚異的な発達であったといえようが,そうなるまでになんと7年の歳月を要したのである。

竹中製作所に就職しても,やはり昼休みの時間は練習にあてた。

「変わり者がはいってきたぜ」

「昼休みくらい,ゆっくりすればいいのに。見ているだけでこっちがシンドイわ……」

と,おもしろ半分の批判をするだけで,だれもいっしょになってやろうという者がなかった。しかし,しばらくすると,児玉という青年が私のやることを見よう見まねでやりはじめた。

この青年こそ,のちに昭和32年と33年,2年連続して〝ミスター浜寺〟になった児玉親定君である。

そのころ,日本で最初のジムが渋谷に開設され,日本テレビにも窪田,平松,玉利氏らによって,「男性美をつくる講座」というのが放送された。私が出張のあいまを見つけては,これらの諸氏に会ったのも,やはりその当時であった。以来,こんにちにいたるまで,私はずっと練習を欠かさず,現在では体重77kgという魁偉(かいい)を誇れるまでになった。

高校3年のころから,いくら練習しても体が大きくならなかった。身長が164cm,体重50kg,胸囲が83cmのところで止まったままだった。何か先天的な欠陥でもあるのかと疑ってみたが,その原因もさぐりえず,ただ撫然として,いたずらに日をすごすのみであった。

そのころ,すでに関西学院の学生だった私は,柔道部の連中の大きい体を見て,もし柔道をやればそのカべをつき破ることができるかもしれないと考え,すぐ実行に移した。

柔道をやったからといって,けっしていままでの自己流のトレーニングは怠らず,それに加えて,焼けあとからさがしてきた鉄クズを鉄のパイプの両端にくくりつけて,いまでいう〝ワンハンド・プレス〟で,肩のしびれるまで上げつづけたのである。

私は,牛のような鈍重さをもって邁進していった。卒業するとき,身長は164cmと変わらなかったが,体重は63kgになっていた。40kgしかなかったあのころとくらべてみれば,それは驚異的な発達であったといえようが,そうなるまでになんと7年の歳月を要したのである。

竹中製作所に就職しても,やはり昼休みの時間は練習にあてた。

「変わり者がはいってきたぜ」

「昼休みくらい,ゆっくりすればいいのに。見ているだけでこっちがシンドイわ……」

と,おもしろ半分の批判をするだけで,だれもいっしょになってやろうという者がなかった。しかし,しばらくすると,児玉という青年が私のやることを見よう見まねでやりはじめた。

この青年こそ,のちに昭和32年と33年,2年連続して〝ミスター浜寺〟になった児玉親定君である。

そのころ,日本で最初のジムが渋谷に開設され,日本テレビにも窪田,平松,玉利氏らによって,「男性美をつくる講座」というのが放送された。私が出張のあいまを見つけては,これらの諸氏に会ったのも,やはりその当時であった。以来,こんにちにいたるまで,私はずっと練習を欠かさず,現在では体重77kgという魁偉(かいい)を誇れるまでになった。

●情熱と展望

「この世の中には,私と同じような悩みをもった人がいるはずだ。虚弱な体に悩み,また,より強くなりたいと願う人がいるはずである。この悩みを解決することは,社会に貢献することになるのではないか」

私はみんなの反対を押し切って会社をやめ,〝ナニワ・クラブ〟というジムを開設した。忘れもしない,昭和31年4月16日のことである。

いま。私の主宰している南海ボディビル・センター,ナニワ・クラブには日に400~500名の若者たちがかよってくる。私はこの若者たちに1本スジの通った気骨ある精神を,ボディビルを通して獲得してもらいたいと思う。と同時に,歴史の浅い日本のボディビルを社会性あるものに高めていきたい,というのが,私の切なる願いである。

東大教育学部長の猪飼道夫氏は,著書「日本人の体力」の中で,次のように述べておられる。

「精神を昂揚するために体をきたえようとした人は,自己の体の弱点に賢明にも気づいた人であったろうし,それにもまして,健全な体を意識しつつさらにこれを高めようとした人は,天性に恵まれた幸福な人というべきである。そして,自分の体が虚弱だと知りながら,これを養うことに暇をさくことが,知能を高めるための貴重な時間を失うことになると恐れて,身体を改良することなく,これを忘れることによって救いを求めようとする人々こそ,心身ともに恵まれない人というべきである」

よい習慣はつきにくく,悪い習慣はつきやすい。健康であるために運動が必要であると知りながら,自堕落な生活をしている人がなんと多いことか。そして,体の調子が悪くなれば,すぐ薬をのんだり,病院へかけこんだりするのだが,医者のほうもその疾病が全快するや,能事終われりとばかり放てきしてしまい,当の本人もまるで健康には無関心になってしまう。私は,これは世間の悪い習慣だと思う。

私が,こんにちも元気で人一倍働けるのも,体の鍛練のたまものであり,また,平和で頽廃ムードの強いこんにちほど,ボディビルで自己をきたえることの意義の大きいことを,私はかたく信じている。

(筆者は南海ボディビル・センター,ナニワボディビル・クラブの経営者)

私はみんなの反対を押し切って会社をやめ,〝ナニワ・クラブ〟というジムを開設した。忘れもしない,昭和31年4月16日のことである。

いま。私の主宰している南海ボディビル・センター,ナニワ・クラブには日に400~500名の若者たちがかよってくる。私はこの若者たちに1本スジの通った気骨ある精神を,ボディビルを通して獲得してもらいたいと思う。と同時に,歴史の浅い日本のボディビルを社会性あるものに高めていきたい,というのが,私の切なる願いである。

東大教育学部長の猪飼道夫氏は,著書「日本人の体力」の中で,次のように述べておられる。

「精神を昂揚するために体をきたえようとした人は,自己の体の弱点に賢明にも気づいた人であったろうし,それにもまして,健全な体を意識しつつさらにこれを高めようとした人は,天性に恵まれた幸福な人というべきである。そして,自分の体が虚弱だと知りながら,これを養うことに暇をさくことが,知能を高めるための貴重な時間を失うことになると恐れて,身体を改良することなく,これを忘れることによって救いを求めようとする人々こそ,心身ともに恵まれない人というべきである」

よい習慣はつきにくく,悪い習慣はつきやすい。健康であるために運動が必要であると知りながら,自堕落な生活をしている人がなんと多いことか。そして,体の調子が悪くなれば,すぐ薬をのんだり,病院へかけこんだりするのだが,医者のほうもその疾病が全快するや,能事終われりとばかり放てきしてしまい,当の本人もまるで健康には無関心になってしまう。私は,これは世間の悪い習慣だと思う。

私が,こんにちも元気で人一倍働けるのも,体の鍛練のたまものであり,また,平和で頽廃ムードの強いこんにちほど,ボディビルで自己をきたえることの意義の大きいことを,私はかたく信じている。

(筆者は南海ボディビル・センター,ナニワボディビル・クラブの経営者)

月刊ボディビルディング1968年10月号

Recommend

-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!

- BESTBODY JAPAN

- BESTBODY JAPAN Vol.2

- 金額: 1,527 円(税込)

-