ボディビル風雲録4

月刊ボディビルディング1969年5月号

掲載日:2018.02.27

田 鶴 浜 弘

羽田空港へ体操の女王チャスラフスカ選手(チェコ)を迎えた著者 (写真提供東京スポーツ新聞社)

ボディビル風雲録には、やがて、玉利斉君の“人生劇場”的な発展を、ふんだんに、描かなくてはならない。

本稿の②に、私が彼と初の出合い場面を書いたが、あのとき、すでに、彼には“人生劇場”登場人物にふさわしいふんいきと様相を備へていたではないか。

だからその人間形成の過程だとか、若い情熱の中味も、のぞいて見たくなる。

あれから早いもので、もう15年ーその間に、見たり聞いたりした断片などを、私の主観を交えて、しばらく、イメージ・アップして見ようではないか。

すべて本人の手記よりも、作者の想像や解釈があった方が、かえってドラマの登場人物にふさわしい人間像がえがき出せるものではなかろうか。

* * *

玉利斉君は、サツマ隼人の剣豪の父の血と、田中穂積早大総長の三女である都会的で教養高い才色ゆたかな母の血をうけて生まれた。

子供の頃は、童話の世界の空想をたのしみ、お人形を相手に遊ぶのが好きで、どちらかというと内向性の、おとなしい子供であったそうだ。

青春期になると、激しい強さへの思慕がめばえて来る。

終戦後、間もなくの日本だったから、軍国主義に通ずるというので剣道はタブーであった。そのため父が名うての剣豪なのに彼は柔道をやった。

柔道は肉体的な力が直接に作用する。

剣道をやっていたら肉体的なコンプレックスをそれほど感じなかったかも知れない。

早稲田大学柔道部で2段の頃、道場のある同じ体育館の一隅で、毎日バーベル運動をやっていたレスリングO・Bの平松俊男君によってウェイト・トレーニングの効果を知るのだ。

はじめ、バーベルを手にしたキッカケは、柔道がもっと強くなりたいーーというための手段だったはずなのが、しまいにはボディビルディング自体に憑かれてしまう。

そして、やがて早稲田大学バーベル・クラブを創設することになるのが昭和29年6月のことであった。

それが単純な表面的な道程である。

「僕は、柔道をやる前は弱虫だったけど、柔道をやって体に多少自信ができると。誰にでも素直に対することができるようになった。いいかえると、人間は身体に力が充実するのと併行して、日常生活にも自信が伴ってくるもんですよ」

彼のボディビル哲学のこれが大前提だと思うのである。

きわめて平凡な言葉のようだが、これは人間形成の真理を適確に指適しているではないかーー父が、生死ギリギリの対決という剣の道を通じ人間形成を追求したその血が、こういう形で息子のボディビル・ムーブメントへの情熱にうけつがれたのだろう。

もう一つ、玉利君の幼い頃の回想を聞いて私の印象に残っているものがあった。

「僕が5歳位の時でしたね、人間は誰でもいつかは死ぬんだーーということを知ったんですよ」

彼のその話を要約すると、彼が一番したっていた優雅で美貌の親せきの若い女性の葬儀のとき、最後の告別に花々で埋まった遺骸は眠っているようにけだかく美しかった。

だが、焼き場の“ゴーッ”という、まるで地の底に引き込まれるような、いやーな、あの轟音が永く忘れられなかったし、わびしい骨壺を見て死のはかなさが、子供心に焼きついた。

病弱だった少年時代は、何かにつけて、死の恐怖が心にうかぶのだが、後に成長するにつれて、暗い死の恐怖から逃れるために、反動として明るく強い生を追い求めるようになるのだった。

その代り、あのとき、花々に埋もれて眠っているように安らかな彼女の最後の姿だけが、とても美しく思い出されるーーというのだ。

「永遠に滅びない肉体は無いからこそ、僕はこう思うんですよ……人間は生命のある限りは、より逞しく、美しく充実した人生を生きぬきたい、そう念願しますね」

彼はいつも、こう熱っぽくいう。

早大バーベル・クラブの誕生は、自然発生的なユニークなフンイキから、実ったようである。

あらゆる運動部ーーレスリング、柔道、空手、体操、etc、の有志たちがひしめいていた早稲田大学体育館の一隅だったから、如何にも環境にふさわしい。

バーベルという器具を使い、目に見えて体格改造に有効だというお手本を示した、レスリングO・Bの平松俊男君のもとに、まず柔道部の若い部員玉利斉君が馳せ参ずる。

この運動に惚れこんだ玉利君が先頭に立って、20人ほどのグループを叫合してクラブを作るのだ。

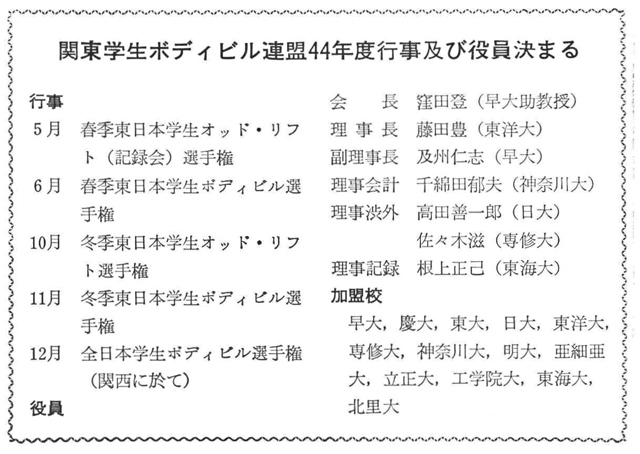

彼等はウェイト・リフティング競技とは違うーー記録ではなくて、あくまでも肉体の成果が目的だが、当時ウェイト・リフティング、ライト級チャンピオンで、バーベル運動の権威といわれていた早大O・Bの窪田登君をやがてコーチに迎えるなどで、ともかくこの仲間は一応クラブの形をととのえるのである。

1年もたたないうちに20人の仲間は、たちまち300名に近いクラブ員にふくれあがる。

見ているとーーその大半は、体育館内のどの運動部にも縁のない、いや彼等は運動競技部の部員などにはとても相手にされっこない青白い一般学生の連中が大半であった。

おそるおそる彼等は、

「あの……僕達でもやれば体がよくなるでしょうか」ひかえめだが、彼等は目を輝かせてやって来た。

キャプテンの玉利君は、ひよわな一般学生達に、逞ましい肉体への思慕が思いもよらないほど底が深いーーそれを見てとると新しい満足感がだんだん彼の心の中に拡がってゆくのだ。

彼は今まで考えても見なかった新しい発見をしたような気がした。

強さや力や記録だけを血まなこになって追っかける運動競技に青春をささげるよりも、俺の手で弱い奴を一人もいないようにしたい。

これは、彼の体内に流れている明治維新や自由民権運動にはやった、往年のサツマ隼人の血に通じる感動があったようだ。

“これは男が心中できる仕事かも知れないぞ”

本稿の②に、私が彼と初の出合い場面を書いたが、あのとき、すでに、彼には“人生劇場”登場人物にふさわしいふんいきと様相を備へていたではないか。

だからその人間形成の過程だとか、若い情熱の中味も、のぞいて見たくなる。

あれから早いもので、もう15年ーその間に、見たり聞いたりした断片などを、私の主観を交えて、しばらく、イメージ・アップして見ようではないか。

すべて本人の手記よりも、作者の想像や解釈があった方が、かえってドラマの登場人物にふさわしい人間像がえがき出せるものではなかろうか。

* * *

玉利斉君は、サツマ隼人の剣豪の父の血と、田中穂積早大総長の三女である都会的で教養高い才色ゆたかな母の血をうけて生まれた。

子供の頃は、童話の世界の空想をたのしみ、お人形を相手に遊ぶのが好きで、どちらかというと内向性の、おとなしい子供であったそうだ。

青春期になると、激しい強さへの思慕がめばえて来る。

終戦後、間もなくの日本だったから、軍国主義に通ずるというので剣道はタブーであった。そのため父が名うての剣豪なのに彼は柔道をやった。

柔道は肉体的な力が直接に作用する。

剣道をやっていたら肉体的なコンプレックスをそれほど感じなかったかも知れない。

早稲田大学柔道部で2段の頃、道場のある同じ体育館の一隅で、毎日バーベル運動をやっていたレスリングO・Bの平松俊男君によってウェイト・トレーニングの効果を知るのだ。

はじめ、バーベルを手にしたキッカケは、柔道がもっと強くなりたいーーというための手段だったはずなのが、しまいにはボディビルディング自体に憑かれてしまう。

そして、やがて早稲田大学バーベル・クラブを創設することになるのが昭和29年6月のことであった。

それが単純な表面的な道程である。

「僕は、柔道をやる前は弱虫だったけど、柔道をやって体に多少自信ができると。誰にでも素直に対することができるようになった。いいかえると、人間は身体に力が充実するのと併行して、日常生活にも自信が伴ってくるもんですよ」

彼のボディビル哲学のこれが大前提だと思うのである。

きわめて平凡な言葉のようだが、これは人間形成の真理を適確に指適しているではないかーー父が、生死ギリギリの対決という剣の道を通じ人間形成を追求したその血が、こういう形で息子のボディビル・ムーブメントへの情熱にうけつがれたのだろう。

もう一つ、玉利君の幼い頃の回想を聞いて私の印象に残っているものがあった。

「僕が5歳位の時でしたね、人間は誰でもいつかは死ぬんだーーということを知ったんですよ」

彼のその話を要約すると、彼が一番したっていた優雅で美貌の親せきの若い女性の葬儀のとき、最後の告別に花々で埋まった遺骸は眠っているようにけだかく美しかった。

だが、焼き場の“ゴーッ”という、まるで地の底に引き込まれるような、いやーな、あの轟音が永く忘れられなかったし、わびしい骨壺を見て死のはかなさが、子供心に焼きついた。

病弱だった少年時代は、何かにつけて、死の恐怖が心にうかぶのだが、後に成長するにつれて、暗い死の恐怖から逃れるために、反動として明るく強い生を追い求めるようになるのだった。

その代り、あのとき、花々に埋もれて眠っているように安らかな彼女の最後の姿だけが、とても美しく思い出されるーーというのだ。

「永遠に滅びない肉体は無いからこそ、僕はこう思うんですよ……人間は生命のある限りは、より逞しく、美しく充実した人生を生きぬきたい、そう念願しますね」

彼はいつも、こう熱っぽくいう。

早大バーベル・クラブの誕生は、自然発生的なユニークなフンイキから、実ったようである。

あらゆる運動部ーーレスリング、柔道、空手、体操、etc、の有志たちがひしめいていた早稲田大学体育館の一隅だったから、如何にも環境にふさわしい。

バーベルという器具を使い、目に見えて体格改造に有効だというお手本を示した、レスリングO・Bの平松俊男君のもとに、まず柔道部の若い部員玉利斉君が馳せ参ずる。

この運動に惚れこんだ玉利君が先頭に立って、20人ほどのグループを叫合してクラブを作るのだ。

彼等はウェイト・リフティング競技とは違うーー記録ではなくて、あくまでも肉体の成果が目的だが、当時ウェイト・リフティング、ライト級チャンピオンで、バーベル運動の権威といわれていた早大O・Bの窪田登君をやがてコーチに迎えるなどで、ともかくこの仲間は一応クラブの形をととのえるのである。

1年もたたないうちに20人の仲間は、たちまち300名に近いクラブ員にふくれあがる。

見ているとーーその大半は、体育館内のどの運動部にも縁のない、いや彼等は運動競技部の部員などにはとても相手にされっこない青白い一般学生の連中が大半であった。

おそるおそる彼等は、

「あの……僕達でもやれば体がよくなるでしょうか」ひかえめだが、彼等は目を輝かせてやって来た。

キャプテンの玉利君は、ひよわな一般学生達に、逞ましい肉体への思慕が思いもよらないほど底が深いーーそれを見てとると新しい満足感がだんだん彼の心の中に拡がってゆくのだ。

彼は今まで考えても見なかった新しい発見をしたような気がした。

強さや力や記録だけを血まなこになって追っかける運動競技に青春をささげるよりも、俺の手で弱い奴を一人もいないようにしたい。

これは、彼の体内に流れている明治維新や自由民権運動にはやった、往年のサツマ隼人の血に通じる感動があったようだ。

“これは男が心中できる仕事かも知れないぞ”

功名心というか若いヒロイズムが目覚めるのである。

自分の柔道が少しばかり強くなるよりも、こいつは弱い大衆のため、いや天下国家につながる社会的な働き甲斐に結びつくかも知れないという感動が脳の中に拡がっていった。“スポーツ競技以前の体育”というキャッチ・フレーズをはっきりかかげるのである。

そして彼は、“人生を賭ける”という惚れこみようーーその気になるまでに、自分自身が納得できる追い方で、ボディビルディングの価値づけをやったことが、何かの機会に彼が当時の日記を読んでくれた中から読み取れる。

若き日の玉利日記の大要はたしか、次のようなことであったと私は記憶している。

漫然とボディビルをやっているだけだったら、単にカの追求であり、単純な意味の男性美をつくる体操でしかない。筋肉が如何なる怪力を誇ってもただそれだけでは、社会的にも人間的にも貧弱なもので、馬には及ばないし、その馬も起重機には及ばない。

肉体美の追求だけで満足するならばそれは社会的には、何の創造にもつながらない。それよりも、ボディビルによってつかむ健康な肉体と、常に前進と充実を求める生活意欲が、最大の成果であるーーというようなビジョンをえがいていた。

かくして玉利君をリーダーとする純粋ボディビル・ムーブメントの提唱による早大バーベルクラブが名乗りをあげる早々、別に結成の機運が動いていた学生重量あげ連盟からの呼びかけに、最初の風雲のにおいがーー次のように“玉利人生劇場”のいよいよ開幕ということになるのかも知れない。

自分の柔道が少しばかり強くなるよりも、こいつは弱い大衆のため、いや天下国家につながる社会的な働き甲斐に結びつくかも知れないという感動が脳の中に拡がっていった。“スポーツ競技以前の体育”というキャッチ・フレーズをはっきりかかげるのである。

そして彼は、“人生を賭ける”という惚れこみようーーその気になるまでに、自分自身が納得できる追い方で、ボディビルディングの価値づけをやったことが、何かの機会に彼が当時の日記を読んでくれた中から読み取れる。

若き日の玉利日記の大要はたしか、次のようなことであったと私は記憶している。

漫然とボディビルをやっているだけだったら、単にカの追求であり、単純な意味の男性美をつくる体操でしかない。筋肉が如何なる怪力を誇ってもただそれだけでは、社会的にも人間的にも貧弱なもので、馬には及ばないし、その馬も起重機には及ばない。

肉体美の追求だけで満足するならばそれは社会的には、何の創造にもつながらない。それよりも、ボディビルによってつかむ健康な肉体と、常に前進と充実を求める生活意欲が、最大の成果であるーーというようなビジョンをえがいていた。

かくして玉利君をリーダーとする純粋ボディビル・ムーブメントの提唱による早大バーベルクラブが名乗りをあげる早々、別に結成の機運が動いていた学生重量あげ連盟からの呼びかけに、最初の風雲のにおいがーー次のように“玉利人生劇場”のいよいよ開幕ということになるのかも知れない。

月刊ボディビルディング1969年5月号

Recommend

-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!

- BESTBODY JAPAN

- BESTBODY JAPAN Vol.2

- 金額: 1,527 円(税込)

-