JBBAボディビル・テキスト㉛

指導者のためのからだづくりの科学

月刊ボディビルディング1976年4月号

掲載日:2018.08.13

各論Ⅱ(栄養について)

日本ボディビル協会指導員審査会委員長

佐野匡宣

佐野匡宣

<4―3>酵素について

われわれの身体は化学的エネルギーを利用して生命を保っているが、このエネルギーはいったんATPという物質になっていないと、細胞も臓器もそれを利用できない。

三大栄養素がクレプス回路を廻る間に沢山のATPをつくり出すが、このためには三大栄養素の他にビタミン類とかミネラルが必要である。しかし、ビタミン類とかミネラルはエネルギーとなる物質ではなく、エネルギーをもつ三大栄養素を分解して、からだが利用できるエネルギーにするための助けをするものとして必要なのである。

身体の中では、取り入れられた物質が酸化・分解・合成等の化学変化を繰りかえしているが、生体内では非常に多種多様の化学反応が行われている。しかし、生体の内部環境を化学反応の場として考えてみると、これはあまり都合のよい場ではない。

化学の実験を考えるとわかるように化学反応は温度を高めてやったり、液性を変えてやったりすると、その化学反応が激しく進行する場合が多いことを思い出されるだろう。しかし、生体内は恒常性の維持で体温は約36~37℃に、体液のPHはほぼ中性に保たれており、このような条件の中ではなかなか化学反応は起こりにくく、また進行しにくいものである。

澱粉や蛋白質をその構成成分や単位であるブドウ糖やアミノ酸に分解するためには、強い酸を加え、また高温で長時間処理しなければならないが、このような強い酸を加えるとか、高温処理などを生体内で行なったらとんでもないことになる。

また、実験室で試験管やフラスコやビーカーを使っての化学反応は、理論的には可逆反応で、どちらの方向にも進行し得るはずであるが、実際にはそのようにうまく可逆しない例が多い。

たとえば、炭酸を炭酸ガスと水に分解する反応は容易であるが、それと反対に、水に炭酸ガスを吹きこんで炭酸をつくる反応はなかなか起こらない。二酸化炭素として水に一定量溶解するだけである。

しかし、生体内では澱粉や蛋白質、脂肪もどんどん分解されているし、生体内で生成される二酸化炭素は血液中で炭酸になっている。このように試験管の中では起こりにくい反応が、生体内で進行するのは何故であろう。これは生体内の化学反応の多くは触媒反応であるためである。生体内でこの触媒の役目を果たしているのが酵素といわれるものである。

ではここで触媒についてごく簡単に述べておく。

たとえば、水素と酸素をまぜ合せても反応が起こらないが、これに白金の粉をまぜて熱すれば激しく反応して水が出来るが、この場合、白金の粉には何の変化も起こらない。このように自らは反応の始めと終りとを比べても何の変化もないが、ある化学反応の速度を著るしくはやめる(または遅くする)ようなものを触媒といい、触媒の存在の下に起こる反応を触媒反応といっている。

種々の物質が工業的な触媒として用いられているが、生体内での反応の触媒は、酵素と呼ばれるもので、この酵素は細胞の働きによってつくり出される物質で、細胞内でも細胞外に出ても働くことができる。また酵素の本体は蛋白質を中心とする生物特有の高分子化合物で極めて複雑なものである。

酵素にも多くの種類があり、その作用も多種多様であるが、生命活動の本質でもある生体内化学変化や代謝作用の主役をなすものである。すなわち、酵素がなければ生体内での化学反応は行われない。

生体内で行われている有機物質の化学反応を酵素なしで行うためには、強い酸やアルカリ、あるいは高温や高圧を必要とするが、体内ではこのような強い酸やアルカリ等は見出されないし温度も体温の程度であるのに、実際にはたやすく分解や合成等の化学反応が行われている。

また、生体が合成するような物質を実験室で合成するのは非常に難しく、また莫大な費用がかかる。要するに、ふつうでは起こりにくいような化学反応(変化)が生体内で進行するのは、そのような反応や変化が起こり易いように仲介する酵素があるためである。すなわち、酵素は身体の中でつくられる有機の触媒である。

一般に無機質の触媒は、1つのものが様々な化学変化に働くことができるが、酵素だと、1つの酵素が仲介できる化学反応は極めて限られている。

酵素が働きかける物質を基質と呼びその反応の結果出来てくるものを最終生産物と呼んでおり、酵素がそれぞれ限られた物質だけに働きかける性質を酵素の特異性と呼んでいる。

しかし酵素の持つ特異性には、1つの化学反応にしか働かないきわめてせまいものと、また、少し物質が違っていても、同じ種類の化学反応(変化)なら働くもの等もある。

無機の触媒は、温度が高ければ高いほど化学反応を速くする傾向があるが酵素はある温度を越すと働きがかえって弱まる。また酵素には、胃の中のペプシンのように溶液が酸性のときによく働き、腸の消化酵素のように中性またはアルカリ性のときにはよく働く等のものがあるように、各酵素にはそれぞれ最も適したPHの度合がある。

このようなことや温度との関係は、酵素の主な成分が蛋白質であることに関係があるといわれている。

酵素の中には、蛋白質の他に、蛋白質より分子の小さい(低分子の)物質が加わって出来ているものが多く、この比較的低分子の部分が、蛋白質の部分から簡単に分離出来るとき、この蛋白質でない方を助酵素と呼んでいる。

酵素の特異性を示すのは蛋白質の部分で、助酵素の方にはそうした特異性はないが、化学反応の仲介には大切な働きをするものである。

助酵素には鉄・マンガン・銅・亜鉛等のような金属であることもあり、また有機物の助酵素もいろいろある。ビタミンの中には助酵素となるか、または助酵素の一部分になるものが多い。

たとえばビルピン酸を分解してアセトアルデヒトと炭酸ガスに変化さす仲介をする酵素の助酵素は、ビタミンB₁に燐酸が2分子結合したものである。故にビタミンB₁が欠乏するとビルピン酸の処理がうまくいかず脚気や神経炎を起こし、ビタミンB₂は呼吸に関係する酵素の助酵素であり、ニコチン酸から変化したニコチン酸アミドは、いろいろな物質の酸化に役立っている酵素の助酵素である。ビタミンCは細胞内の酸化還元に深い関係がある。

以上のように、生物はすべて外界から物質をとり入れ、からだの中で酵素の仲介のもとにいろいろな化学変化を行なって、エネルギーを出したり、自分のからだをつくったりしている。このような生物体で起こる物質の変化を物質交代とか物質代謝、あるいは新陳代謝と言っており、その変化をエネルギー面から見たときにエネルギー代謝とかエネルギー交代と言っていることは前回でも述べたが、これら生体内で起こる化学変化の種類は非常に多い。

また、酵素には特異性があるため、これらの化学変化に関与する酵素の種類も非常に多く、酵素の存在が明らかにされて以来、今日まで1000種以上の酵素が報告されている。

1964年にニューヨークで開かれた国際生化学連合の総会で、これら多種多様にわたる酵素を、その作用から以下の6つに大別し、さらにこれを基質等によって細かく分け、4桁の分類番号で表示している。

①加水分解酵素

消化酵素はこれに当る。

②酸化還元酵素

呼吸作用に関係するもの。

③分解酵素(附加酵素)

代謝の中間過程に関係するもの。

④転移酵素

基質の転移に関係するもの。

⑤合成酵素(結果酵素)

2個の分子を結合する反応に関係するもの。

⑥異性体化酵素

ある基質をその異性体に変える酵素。

要するに、生体内の多くの化学反応を比較的低い体温のもとで、すみやかに行うことが出来るのは以上のような各種酵素の作用によるもので、酵素とは触媒作用をもつ蛋白質で、熱量素と呼ばれる糖質、脂肪、蛋白質はいずれも基質として酵素の作用を受けて代謝される。

酵素の成分は蛋白質そのものでありビタミンや無機質は一部酵素の成分として、また酵素の作用を助ける働きをもっている。

これらのことは1800年代の初期、デンプンを分解するジアスターゼが取り出されて以来、今世紀にかけて、酵素に関する研究は目ざましく、その作用や機構も次第に解明されてきている。

今回は体内代謝についての詳しい生化学の勉強ではなく、生体内における栄養素利用の大要を認識してもらう点に重点をおいているので、この場合には酵素は進行係の役目を勤めているにすぎないかも知れないが、酵素がいかに巧みに進行係を勤めているかを知っておくことも大切であろうとの考えの下にその概要を述べた。

以上、TCA回路や酵素の働きの概要を考えただけでも、われわれの身体がどのような精巧、精密なオートメーションの大化学工場よりも完成された化学工場であるかを認識されたことと考える。

三大栄養素がクレプス回路を廻る間に沢山のATPをつくり出すが、このためには三大栄養素の他にビタミン類とかミネラルが必要である。しかし、ビタミン類とかミネラルはエネルギーとなる物質ではなく、エネルギーをもつ三大栄養素を分解して、からだが利用できるエネルギーにするための助けをするものとして必要なのである。

身体の中では、取り入れられた物質が酸化・分解・合成等の化学変化を繰りかえしているが、生体内では非常に多種多様の化学反応が行われている。しかし、生体の内部環境を化学反応の場として考えてみると、これはあまり都合のよい場ではない。

化学の実験を考えるとわかるように化学反応は温度を高めてやったり、液性を変えてやったりすると、その化学反応が激しく進行する場合が多いことを思い出されるだろう。しかし、生体内は恒常性の維持で体温は約36~37℃に、体液のPHはほぼ中性に保たれており、このような条件の中ではなかなか化学反応は起こりにくく、また進行しにくいものである。

澱粉や蛋白質をその構成成分や単位であるブドウ糖やアミノ酸に分解するためには、強い酸を加え、また高温で長時間処理しなければならないが、このような強い酸を加えるとか、高温処理などを生体内で行なったらとんでもないことになる。

また、実験室で試験管やフラスコやビーカーを使っての化学反応は、理論的には可逆反応で、どちらの方向にも進行し得るはずであるが、実際にはそのようにうまく可逆しない例が多い。

たとえば、炭酸を炭酸ガスと水に分解する反応は容易であるが、それと反対に、水に炭酸ガスを吹きこんで炭酸をつくる反応はなかなか起こらない。二酸化炭素として水に一定量溶解するだけである。

しかし、生体内では澱粉や蛋白質、脂肪もどんどん分解されているし、生体内で生成される二酸化炭素は血液中で炭酸になっている。このように試験管の中では起こりにくい反応が、生体内で進行するのは何故であろう。これは生体内の化学反応の多くは触媒反応であるためである。生体内でこの触媒の役目を果たしているのが酵素といわれるものである。

ではここで触媒についてごく簡単に述べておく。

たとえば、水素と酸素をまぜ合せても反応が起こらないが、これに白金の粉をまぜて熱すれば激しく反応して水が出来るが、この場合、白金の粉には何の変化も起こらない。このように自らは反応の始めと終りとを比べても何の変化もないが、ある化学反応の速度を著るしくはやめる(または遅くする)ようなものを触媒といい、触媒の存在の下に起こる反応を触媒反応といっている。

種々の物質が工業的な触媒として用いられているが、生体内での反応の触媒は、酵素と呼ばれるもので、この酵素は細胞の働きによってつくり出される物質で、細胞内でも細胞外に出ても働くことができる。また酵素の本体は蛋白質を中心とする生物特有の高分子化合物で極めて複雑なものである。

酵素にも多くの種類があり、その作用も多種多様であるが、生命活動の本質でもある生体内化学変化や代謝作用の主役をなすものである。すなわち、酵素がなければ生体内での化学反応は行われない。

生体内で行われている有機物質の化学反応を酵素なしで行うためには、強い酸やアルカリ、あるいは高温や高圧を必要とするが、体内ではこのような強い酸やアルカリ等は見出されないし温度も体温の程度であるのに、実際にはたやすく分解や合成等の化学反応が行われている。

また、生体が合成するような物質を実験室で合成するのは非常に難しく、また莫大な費用がかかる。要するに、ふつうでは起こりにくいような化学反応(変化)が生体内で進行するのは、そのような反応や変化が起こり易いように仲介する酵素があるためである。すなわち、酵素は身体の中でつくられる有機の触媒である。

一般に無機質の触媒は、1つのものが様々な化学変化に働くことができるが、酵素だと、1つの酵素が仲介できる化学反応は極めて限られている。

酵素が働きかける物質を基質と呼びその反応の結果出来てくるものを最終生産物と呼んでおり、酵素がそれぞれ限られた物質だけに働きかける性質を酵素の特異性と呼んでいる。

しかし酵素の持つ特異性には、1つの化学反応にしか働かないきわめてせまいものと、また、少し物質が違っていても、同じ種類の化学反応(変化)なら働くもの等もある。

無機の触媒は、温度が高ければ高いほど化学反応を速くする傾向があるが酵素はある温度を越すと働きがかえって弱まる。また酵素には、胃の中のペプシンのように溶液が酸性のときによく働き、腸の消化酵素のように中性またはアルカリ性のときにはよく働く等のものがあるように、各酵素にはそれぞれ最も適したPHの度合がある。

このようなことや温度との関係は、酵素の主な成分が蛋白質であることに関係があるといわれている。

酵素の中には、蛋白質の他に、蛋白質より分子の小さい(低分子の)物質が加わって出来ているものが多く、この比較的低分子の部分が、蛋白質の部分から簡単に分離出来るとき、この蛋白質でない方を助酵素と呼んでいる。

酵素の特異性を示すのは蛋白質の部分で、助酵素の方にはそうした特異性はないが、化学反応の仲介には大切な働きをするものである。

助酵素には鉄・マンガン・銅・亜鉛等のような金属であることもあり、また有機物の助酵素もいろいろある。ビタミンの中には助酵素となるか、または助酵素の一部分になるものが多い。

たとえばビルピン酸を分解してアセトアルデヒトと炭酸ガスに変化さす仲介をする酵素の助酵素は、ビタミンB₁に燐酸が2分子結合したものである。故にビタミンB₁が欠乏するとビルピン酸の処理がうまくいかず脚気や神経炎を起こし、ビタミンB₂は呼吸に関係する酵素の助酵素であり、ニコチン酸から変化したニコチン酸アミドは、いろいろな物質の酸化に役立っている酵素の助酵素である。ビタミンCは細胞内の酸化還元に深い関係がある。

以上のように、生物はすべて外界から物質をとり入れ、からだの中で酵素の仲介のもとにいろいろな化学変化を行なって、エネルギーを出したり、自分のからだをつくったりしている。このような生物体で起こる物質の変化を物質交代とか物質代謝、あるいは新陳代謝と言っており、その変化をエネルギー面から見たときにエネルギー代謝とかエネルギー交代と言っていることは前回でも述べたが、これら生体内で起こる化学変化の種類は非常に多い。

また、酵素には特異性があるため、これらの化学変化に関与する酵素の種類も非常に多く、酵素の存在が明らかにされて以来、今日まで1000種以上の酵素が報告されている。

1964年にニューヨークで開かれた国際生化学連合の総会で、これら多種多様にわたる酵素を、その作用から以下の6つに大別し、さらにこれを基質等によって細かく分け、4桁の分類番号で表示している。

①加水分解酵素

消化酵素はこれに当る。

②酸化還元酵素

呼吸作用に関係するもの。

③分解酵素(附加酵素)

代謝の中間過程に関係するもの。

④転移酵素

基質の転移に関係するもの。

⑤合成酵素(結果酵素)

2個の分子を結合する反応に関係するもの。

⑥異性体化酵素

ある基質をその異性体に変える酵素。

要するに、生体内の多くの化学反応を比較的低い体温のもとで、すみやかに行うことが出来るのは以上のような各種酵素の作用によるもので、酵素とは触媒作用をもつ蛋白質で、熱量素と呼ばれる糖質、脂肪、蛋白質はいずれも基質として酵素の作用を受けて代謝される。

酵素の成分は蛋白質そのものでありビタミンや無機質は一部酵素の成分として、また酵素の作用を助ける働きをもっている。

これらのことは1800年代の初期、デンプンを分解するジアスターゼが取り出されて以来、今世紀にかけて、酵素に関する研究は目ざましく、その作用や機構も次第に解明されてきている。

今回は体内代謝についての詳しい生化学の勉強ではなく、生体内における栄養素利用の大要を認識してもらう点に重点をおいているので、この場合には酵素は進行係の役目を勤めているにすぎないかも知れないが、酵素がいかに巧みに進行係を勤めているかを知っておくことも大切であろうとの考えの下にその概要を述べた。

以上、TCA回路や酵素の働きの概要を考えただけでも、われわれの身体がどのような精巧、精密なオートメーションの大化学工場よりも完成された化学工場であるかを認識されたことと考える。

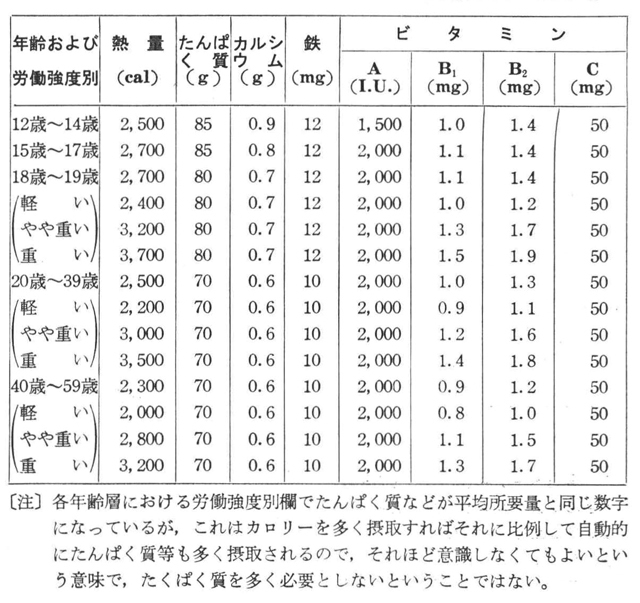

<表1>日本人男子の1日当りの栄養所要量 栄養審議会 (1975.3)

〔注〕各年齢層における労働強度別欄でたんばく質などが平均所要量と同じ数字になっているが、これはカロリーを多く摂取すればそれに比例して自動的にたんばく質等も多く摂取されるので、それほど意識しなくてもよいという意味で、たくばく質を多く必要としないということではない。

5. 栄養素

<5―1>栄養素とは

われわれは絶えず体の中の成分を酸化分解して、その時に生ずる化学エネルギーを熱や機械的エネルギーに転換して、体温の保持、運動、消化吸収、分泌、発育等のすべての生命現象を営んでいる。

このエネルギー発生は体内で糖質・脂肪・蛋白質等が分解して生ずるが、この分解変化の過程を異化と呼んでおり、また、エネルギーの発生に伴って消費された体成分を補い、成長発育等の体組織の新生のために体外からいろいろのものをとり入れて様々な合成作用を営むが、この合成過程を同化と呼んでいる。この異化と同化を合わせた作用を代謝という。

このような働きは、われわれ人類だけではなく、生物全体が営んでいることで、外界から物質をとり入れて生命現象を営んでいることを広い意味で栄養と言っており、この外界からとり入れる物質を栄養素という。

われわれは栄養素を食物の形で体内に摂取している。すなわち、われわれが生活を営むためには食物をとらなければならないが、生命を維持し、活動を続けていくために、食物には次の3つの作用がなければならない。

①体身の活動に必要なエネルギーを供給すること。

②身体の発育、および諸組織の消耗を補充するのに必要な成分を供給すること。

③体内で行われているいろいろな活動を調節し、体内の環境を正しく保つような条件を満すものであること。

故に日常摂取する食物には以上にあげた3つの役割を果たすべき成分が含まれていなければならない。

①のエネルギーを供給する栄養素としては

糖質――最も経済的なエネルギー源で、生体に一番利用される

脂肪――単位重量当り最も大きいエネルギーを出す。

蛋白質――エネルギー源としての利用はわずかである。

②の体組織を新生し、その消耗を補う栄養素としては

蛋白質――体構成成分として重要

その他、脂肪、糖質、水、ビタミン類、無機塩類

③の体内の活動を調節する栄養素としては

水、無機塩類、ビタミン類

①の役割をもつものを熱量素、②③の役割をもつものを保全素と呼んでいるが、熱量素、保全素の区別は必ずしも明確ではない。しかし、グルコースは熱量素として、不可欠(必須)アミノ酸、および不可欠(必須)脂肪酸は保全素として重要である。

栄養素の必要量とは、実験的に定められた生理的最低必要量をさし、これに安全率を考慮したものを栄養摂取量(所要量)という。日本人の栄養所要量については1975年3月、栄養審議会が答申したものの抜粋を<表1>に示してあるので参照されたい。

しかし食品の種類により、含まれている栄養素の種類とその割合に違いがある。おのおのの食品に含まれている栄養素の種類がかたよっていることが多いから、われわれはいろいろな食物を混食する必要がある。

以上の他に、酸素も必要であるが、これは栄養素とはみないことになっている。

次回は栄養素のうちの糖質について述べる。

このエネルギー発生は体内で糖質・脂肪・蛋白質等が分解して生ずるが、この分解変化の過程を異化と呼んでおり、また、エネルギーの発生に伴って消費された体成分を補い、成長発育等の体組織の新生のために体外からいろいろのものをとり入れて様々な合成作用を営むが、この合成過程を同化と呼んでいる。この異化と同化を合わせた作用を代謝という。

このような働きは、われわれ人類だけではなく、生物全体が営んでいることで、外界から物質をとり入れて生命現象を営んでいることを広い意味で栄養と言っており、この外界からとり入れる物質を栄養素という。

われわれは栄養素を食物の形で体内に摂取している。すなわち、われわれが生活を営むためには食物をとらなければならないが、生命を維持し、活動を続けていくために、食物には次の3つの作用がなければならない。

①体身の活動に必要なエネルギーを供給すること。

②身体の発育、および諸組織の消耗を補充するのに必要な成分を供給すること。

③体内で行われているいろいろな活動を調節し、体内の環境を正しく保つような条件を満すものであること。

故に日常摂取する食物には以上にあげた3つの役割を果たすべき成分が含まれていなければならない。

①のエネルギーを供給する栄養素としては

糖質――最も経済的なエネルギー源で、生体に一番利用される

脂肪――単位重量当り最も大きいエネルギーを出す。

蛋白質――エネルギー源としての利用はわずかである。

②の体組織を新生し、その消耗を補う栄養素としては

蛋白質――体構成成分として重要

その他、脂肪、糖質、水、ビタミン類、無機塩類

③の体内の活動を調節する栄養素としては

水、無機塩類、ビタミン類

①の役割をもつものを熱量素、②③の役割をもつものを保全素と呼んでいるが、熱量素、保全素の区別は必ずしも明確ではない。しかし、グルコースは熱量素として、不可欠(必須)アミノ酸、および不可欠(必須)脂肪酸は保全素として重要である。

栄養素の必要量とは、実験的に定められた生理的最低必要量をさし、これに安全率を考慮したものを栄養摂取量(所要量)という。日本人の栄養所要量については1975年3月、栄養審議会が答申したものの抜粋を<表1>に示してあるので参照されたい。

しかし食品の種類により、含まれている栄養素の種類とその割合に違いがある。おのおのの食品に含まれている栄養素の種類がかたよっていることが多いから、われわれはいろいろな食物を混食する必要がある。

以上の他に、酸素も必要であるが、これは栄養素とはみないことになっている。

次回は栄養素のうちの糖質について述べる。

月刊ボディビルディング1976年4月号

Recommend

-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!

- BESTBODY JAPAN

- BESTBODY JAPAN Vol.2

- 金額: 1,527 円(税込)

-