第8回1978年度世界パワーリフティング選手権大会に出場して<その2>

どこまで伸びるか!世界の記録

月刊ボディビルディング1979年3月号

掲載日:2018.10.10

日本チーム団長

仲村昌英

日本チーム副団長

中尾達文

仲村昌英

日本チーム副団長

中尾達文

75kg級、スクワット、デッド・リフトで世界の壁を痛感

大会第3日目の11月4日午前11時30分より75kg級の競技が開始された。このクラスは全階級の中で一番出場者が多く、16名の選手がエントリーし激戦が予想された。この日は土曜日で、当地では官庁も会社も休みのため、会場は2,500名近くの観客が入り超満員の盛況であった。

このクラスには日本から鈴木正之、中尾達文の2選手が出場した。まず、このクラスの優勝候補No.1と目されていたアメリカのガーグラー(トータルの世界記録保持者)が最初の種目スクワットで、スタート重量の267.5kgがどうしても立てず、早々と失格するという大番狂わせで始まった。彼は先の全米選手権で280kgのスクワットに成功していたのに、あるいは減量に無理があったのであろうか。これで優勝争いはますます混沌としてきた。

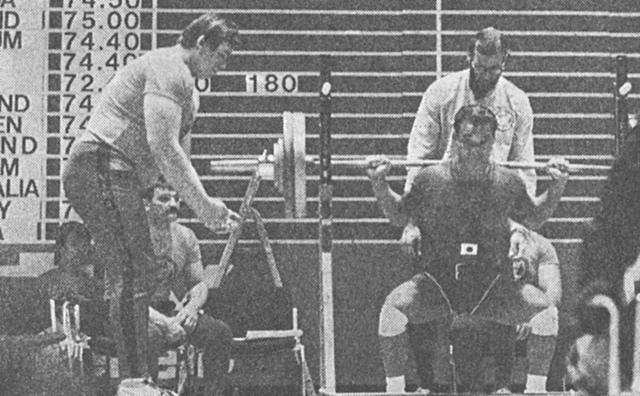

日本からエントリーした鈴木選手は名城大学助教授という異色の選手ながら、日体大の学生時代から相撲、柔道空手、重量挙等の万能選手として鳴らし、39歳と出場選手中、最高年令に近いにもかかわらず、スクワットでは余裕をもって完璧なフル・スクワットで185kg挙げ、場内のやんやの喝采を浴びた。つづく中尾選手も220kgと、まずまずの記録であった。

鈴木選手は持病の腰痛で、また中尾選手は出発前の練習中に痛めた外腹斜筋を共に針を打っての善戦であったがそれにしても、外国選手に比べて何とスクワットの弱いことか。彼らは平均してスクワットは250kgくらいからスタートしているという現実をまのあたりに見せつけられて、本当に自分自身が腹立しかった。

つづくベンチ・プレスは、鈴木、中尾の両選手共に最も得意とする種目だけにさすがに強く、外国勢に一歩も引かず堂々と五分以上に渡り合い、最後の4人にまで残った。とくに鈴木選手は165kgの記録もさることながら、その完璧なプレスと、キビキビして、しかも礼儀正しいマナーが観衆に非常に良い印象を与えたようだ。

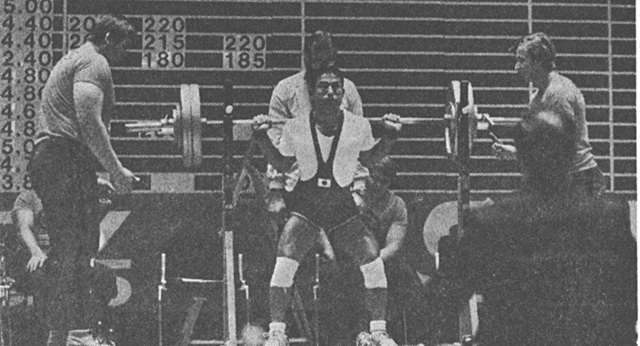

中尾選手は最後の1人まで残り170kgからスタートした。つづいて182.5kg、187.5kgとすべて成功し、4回目の特別試技をもらって193kgの世界新記録に挑戦した。

超満員の観衆が興奮のるつぼと化す中で、彼は必死の形相でベンチに横たわり、両手でしっかりと29ミリのシャフトを握った。主審の手拍手の合図の後、バーベルは一瞬すっと押し挙げられかけたが、いわゆるスティッキングポイントにくるとピタリと止まってしまった。本当にもう少しのところまで挙がったのだが、残念にもつぶれてしまった。しかし、182.5kgの2回目の試技から特別試技の4回目まで、連続3回、中尾選手の全くの一人舞台で、超満員の大観衆に充分に日本選手のベンチ・プレスを堪能させられたのがせめてものなぐさめであった。

最後のデッド・リフトは、これまた日本選手の最も弱い種目であるが、鈴木選手も最後の頑張りを見せて195kgを引き、トータル545kgの自己ベスト記録で全試技を終了した。

中尾選手は、3回目に日本新の250kgを成功させ、トータルでも日本新の657.5kgをマークしたが、やはりデッド・リフトも外国選手との力の差はいかんともしがたく、結局、総合成績は第6位であった。

こうして75kg級の全試技が終了。3種目に平均した力を発揮したイギリスのフィオアが732.5kgで優勝。2位には722.5kgを挙げたアイスランドのオスカーソンが入った。そして、何と4位までが700kg以上をマークしているのである。再三書いているが、年々世界の記録の伸びはすさまじく、なかでもスクワットとデッド・リフトで日本選手は大きく水をあけられているのが目につく。今後、大幅に記録を向上させるべく研究と努力を早急に行ない、75kg級でいえば常に700kgのトータルを出せるくらいの実力を持たないと、とても世界には通用しないと思う。

このクラスには日本から鈴木正之、中尾達文の2選手が出場した。まず、このクラスの優勝候補No.1と目されていたアメリカのガーグラー(トータルの世界記録保持者)が最初の種目スクワットで、スタート重量の267.5kgがどうしても立てず、早々と失格するという大番狂わせで始まった。彼は先の全米選手権で280kgのスクワットに成功していたのに、あるいは減量に無理があったのであろうか。これで優勝争いはますます混沌としてきた。

日本からエントリーした鈴木選手は名城大学助教授という異色の選手ながら、日体大の学生時代から相撲、柔道空手、重量挙等の万能選手として鳴らし、39歳と出場選手中、最高年令に近いにもかかわらず、スクワットでは余裕をもって完璧なフル・スクワットで185kg挙げ、場内のやんやの喝采を浴びた。つづく中尾選手も220kgと、まずまずの記録であった。

鈴木選手は持病の腰痛で、また中尾選手は出発前の練習中に痛めた外腹斜筋を共に針を打っての善戦であったがそれにしても、外国選手に比べて何とスクワットの弱いことか。彼らは平均してスクワットは250kgくらいからスタートしているという現実をまのあたりに見せつけられて、本当に自分自身が腹立しかった。

つづくベンチ・プレスは、鈴木、中尾の両選手共に最も得意とする種目だけにさすがに強く、外国勢に一歩も引かず堂々と五分以上に渡り合い、最後の4人にまで残った。とくに鈴木選手は165kgの記録もさることながら、その完璧なプレスと、キビキビして、しかも礼儀正しいマナーが観衆に非常に良い印象を与えたようだ。

中尾選手は最後の1人まで残り170kgからスタートした。つづいて182.5kg、187.5kgとすべて成功し、4回目の特別試技をもらって193kgの世界新記録に挑戦した。

超満員の観衆が興奮のるつぼと化す中で、彼は必死の形相でベンチに横たわり、両手でしっかりと29ミリのシャフトを握った。主審の手拍手の合図の後、バーベルは一瞬すっと押し挙げられかけたが、いわゆるスティッキングポイントにくるとピタリと止まってしまった。本当にもう少しのところまで挙がったのだが、残念にもつぶれてしまった。しかし、182.5kgの2回目の試技から特別試技の4回目まで、連続3回、中尾選手の全くの一人舞台で、超満員の大観衆に充分に日本選手のベンチ・プレスを堪能させられたのがせめてものなぐさめであった。

最後のデッド・リフトは、これまた日本選手の最も弱い種目であるが、鈴木選手も最後の頑張りを見せて195kgを引き、トータル545kgの自己ベスト記録で全試技を終了した。

中尾選手は、3回目に日本新の250kgを成功させ、トータルでも日本新の657.5kgをマークしたが、やはりデッド・リフトも外国選手との力の差はいかんともしがたく、結局、総合成績は第6位であった。

こうして75kg級の全試技が終了。3種目に平均した力を発揮したイギリスのフィオアが732.5kgで優勝。2位には722.5kgを挙げたアイスランドのオスカーソンが入った。そして、何と4位までが700kg以上をマークしているのである。再三書いているが、年々世界の記録の伸びはすさまじく、なかでもスクワットとデッド・リフトで日本選手は大きく水をあけられているのが目につく。今後、大幅に記録を向上させるべく研究と努力を早急に行ない、75kg級でいえば常に700kgのトータルを出せるくらいの実力を持たないと、とても世界には通用しないと思う。

〔75kg級に出場した鈴木正之選手〕

〔75kg級6位・中尾選手。ベンチ・プレス187.5kgは、このクラスの最高記録であった。〕

82.5kg級トーマスの一人舞台

82.5kg級は、世界の怪物くん、イギリスのコリンズが肩と胸の筋肉を痛めて不出場だったため、黒い魔人、アメリカのトーマスとの夢の一騎打ちがまたもや見られず、全くのトーマスの一人舞台に終始した。

トーマスは3種目に平均した実力を示し、トータル817.5kgで圧勝したが、彼の試技の中ではとくにスクワットで完全なフル・スクワットをしていたのが印象に残った。2位には765kgを挙げたイギリスのウエストが入り、3位には752.5kgのスエーデンのマットソンが食い込んだ。

観客もコリンズとトーマスの夢の一騎打ちを期待していただけに、今回の怪物くんの欠場は何とも惜しまれてならない。好漢の1日も早い体調の回復を祈り、再び世界の檜舞台にカムバックしてくれるのを待つのは筆者のみではあるまい。素晴らしい記録というものは、実力の伯仲しているライバル同志があって始めて生まれるものであることは疑いのない事実であるから。

トーマスは3種目に平均した実力を示し、トータル817.5kgで圧勝したが、彼の試技の中ではとくにスクワットで完全なフル・スクワットをしていたのが印象に残った。2位には765kgを挙げたイギリスのウエストが入り、3位には752.5kgのスエーデンのマットソンが食い込んだ。

観客もコリンズとトーマスの夢の一騎打ちを期待していただけに、今回の怪物くんの欠場は何とも惜しまれてならない。好漢の1日も早い体調の回復を祈り、再び世界の檜舞台にカムバックしてくれるのを待つのは筆者のみではあるまい。素晴らしい記録というものは、実力の伯仲しているライバル同志があって始めて生まれるものであることは疑いのない事実であるから。

90kg級、アネロ865kgで圧勝

前田選手、日本新で8位入賞

同日夜7時から始まった90kg級には日本からスクワット・マシーンの異名をとる前田都喜春選手が出場した。前田選手はまずスクワットで270kgからスタートし、見事な試技で軽く成功。つづく280kgも難なく成功。3回目に285kgにアップした。これも完全に立てたのだが、少ししゃがみが浅かったのか赤ランプが2つ、惜しくも失敗。日本国内での試合なら完全に成功になっていたと思うが、とくに最近の国際大会では、スクワットのしゃがみの深さについての判定はきびしい。

つづくベンチ・プレスでは自己ベストの157.5kgを挙げ、最後のデッド・リフトでも必死の頑張りで262.5kgの日本新を引いて、トータル700kgの日本新で8位に食い込んだ。前田選手のこのトータル700kgは、日本人選手としては110kg級の足立、仲村の両選手に次いで3人目の快挙であったが、さすがに世界の壁は厚く、上位入賞は果たせなかった。

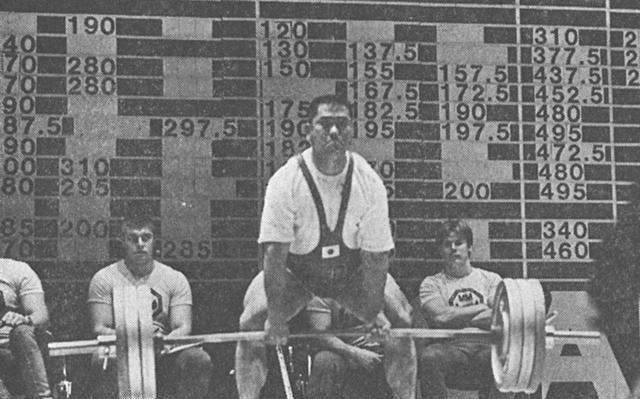

この90kg級も出場選手が多く、13名がエントリーしていたが、なんといってもアメリカのバインス・アネロの独壇場であった。彼の広背筋と固有背筋の発達はすさまじく、あたかも背中に大きな亀の甲らを背負ったような異様な体型をしている。そんなところから日本選手団は彼を“ノートルダムの大せむし男”と呼んだものである。

アネロのスクワットは、ディープ・ニー・ベンドというよりは、むしろグッドモーニング・エクササイズに近いような、上体を深く前かがみにして背筋で持ち上げるスクリットであったため、ひざのしゃがみが浅く、2回目の試技では失敗にとられ、やっと3回目で297.5kgを立った。

つづくベンチ・プレスで、アネロは197.5kgを挙げ、2種目終った時点で、フィンランドのホンコーネンと同記録で1位を分け合っていた。しかし、勝負はそこまで。最後のデッド・リフトになると、この種目の申し子のようなアネロが、水を得た魚のように俄然息をふき返し、あたかもデッド・リフトを楽しむが如く、無人の荒野を行くが如く、文句のつけようのない完璧な引きの力を見せてくれた。

アネロを除く12名の選手のデッド・リフトの全試技が終了したあと、悠然と現われたアネロは、第1回こそ320kgとやや少なめにスタートして優勝を決めたあと、2回目は340kgをいとも簡単に引き、何と3回目には自分の体重の4.1倍強の370kgの世界新に挑んだのである。しかもそれを充分に余裕を残しながら、いともあっさりとこの大記録を引き切って、トータル865kgのこれまた世界新で圧勝。2位には地元フィンランドの老雄、ホンコーネンが805kgで入り、3位に795kgを挙げたアメリカのミラーがつづいた。

つづくベンチ・プレスでは自己ベストの157.5kgを挙げ、最後のデッド・リフトでも必死の頑張りで262.5kgの日本新を引いて、トータル700kgの日本新で8位に食い込んだ。前田選手のこのトータル700kgは、日本人選手としては110kg級の足立、仲村の両選手に次いで3人目の快挙であったが、さすがに世界の壁は厚く、上位入賞は果たせなかった。

この90kg級も出場選手が多く、13名がエントリーしていたが、なんといってもアメリカのバインス・アネロの独壇場であった。彼の広背筋と固有背筋の発達はすさまじく、あたかも背中に大きな亀の甲らを背負ったような異様な体型をしている。そんなところから日本選手団は彼を“ノートルダムの大せむし男”と呼んだものである。

アネロのスクワットは、ディープ・ニー・ベンドというよりは、むしろグッドモーニング・エクササイズに近いような、上体を深く前かがみにして背筋で持ち上げるスクリットであったため、ひざのしゃがみが浅く、2回目の試技では失敗にとられ、やっと3回目で297.5kgを立った。

つづくベンチ・プレスで、アネロは197.5kgを挙げ、2種目終った時点で、フィンランドのホンコーネンと同記録で1位を分け合っていた。しかし、勝負はそこまで。最後のデッド・リフトになると、この種目の申し子のようなアネロが、水を得た魚のように俄然息をふき返し、あたかもデッド・リフトを楽しむが如く、無人の荒野を行くが如く、文句のつけようのない完璧な引きの力を見せてくれた。

アネロを除く12名の選手のデッド・リフトの全試技が終了したあと、悠然と現われたアネロは、第1回こそ320kgとやや少なめにスタートして優勝を決めたあと、2回目は340kgをいとも簡単に引き、何と3回目には自分の体重の4.1倍強の370kgの世界新に挑んだのである。しかもそれを充分に余裕を残しながら、いともあっさりとこの大記録を引き切って、トータル865kgのこれまた世界新で圧勝。2位には地元フィンランドの老雄、ホンコーネンが805kgで入り、3位に795kgを挙げたアメリカのミラーがつづいた。

〔90kg級で日本新の700kgを出し、8位入賞の前田都喜春選手〕

〔90kg級で865kgの世界新記録を出して優勝したアネロ〕

世界一の力持ち、110kg超級キャナディが1027.5kgで優勝

大会4日目は100kg級から開始された。このクラスでは、何といっても過去5年連続優勝をつづけているアメリカのラリー・パシフィコが群を抜いている。今回は、肩や胸の筋肉を手術したあと日が浅く、体調不充分であったため、やや精彩を欠いていたきらいはあったが、スクワット347.5kg、ベンチ・プレス237.5kg、デッド・リフト340kg、トータル912.5kgと、彼としてはいささか物足りない記録ながらも、あっさりと世界選手権6連勝をなし遂げてしまった。2位には健闘よくトータル875kgをマークしたイギリスのノビレが入り、3位には850kgを挙げたフィンランドのキビランタが入賞した。

ここでちょっとふれておきたいのはベンチ・プレスでパシフィコの握り幅の狭さである。ルールでは最大81cmとなっているが、それよりずっと狭く、肩幅よりももっと狭いくらいの手幅で完璧なベンチ・プレスをしていた。普通、握り幅は広い方が有利と考えられているが、パシフィコの試技を見て、大きな研究課題を与えられたような気がした。

最終日のメインエベントとして110kg級と110kg超級の2階級が同時に行なわれた。世界一の力持ちは果たして誰か、場内の雰囲気は最高潮に盛り上がる。選手も緊張と興奮で顔面が紅潮してくる。まさに世界選手権大会のフィナーレにふさわしい舞台となった。

110kg級には日本からは沖縄の巨漢仲村昌英選手が出場した。仲村選手はまずスクワットの2回目の試技で300kgを軽く担ぎ挙げ、3回目で日本新の310kgに挑戦したが、しゃがみが少し浅く、残念ながら赤ランプが2つで失敗。つづくベンチ・プレスでは肘の関節の痛みがひどく、平素の力の80%も出せず不本意な170kgに終わったが、最後のデッド・リフトでは死力をふりしぼって265kgを成功させ、トータルで日本新の735kgと、まずまずの記録で10位に入った。

このクラスの優勝は917.5kgを挙げたアメリカのマコーミックが獲得した。彼は前大会では110kg超級に出て5位に入っていたが、今大会では1階級下げて念願の初優勝を飾った。2位には地元の大きな声援を受けて、最後まで必死に頑張り、907.5kgを挙げたフィンランドのサーレライネン、3位にはスエーデンのモーリンが882.5kgで入賞した。しかし重いクラスの割には記録が接近していて面白い試合だった。

優勝したマコーミックは、身長が190cm近くもあって、その上、上半身、下半身のバランスも申し分なく、そのままコンテスト・ビルダーとしても立派に一流選手として通用する筋肉とプロポーションを持っている。日本の重量級選手も、いわゆる相撲取りタイプの腹ボテタイプをもっとスポーツマン・タイプに改めないと、ますます世界との距離が開いていくような気がする。

最後の110kg超級では、アメリカの新星キャナディと地元フィンランドの英雄ハーラの戦いが手に汗を握るすさまじいものだった。

まず最初のスクワットで、昨年の覇者ハーラが2回目に400kgを成功させると、キャナディは3回目にその140kgの巨体を使って402.5kgを成功させた。すると今度はハーラが場内の割れんばかりの声援を背に、一気に425kgの世界新に挑戦した。しかし、これは惜しくももう一息のところで立ちきれず失敗。スーパーヘビー級の醍醐味を充分に堪能させてくれた。

しかし、世界一の力持ちの争いもここまで。次のベンチ・プレスで簡単に勝負がついてしまった。ハーラが210kgで終わってしまったのに対し、キャナディは250kgを軽く押し上げ、最後のデッド・リフトでも、ハーラが330kgで終わったあと、2回目に375kgを軽く引いて優勝を決めたあと、3回目には世界新の402.5kgに挑んだ。しかし、これは惜しくも失敗に終わった。

このキャナディのデッド・リフトだが、シャフトを前後に引いたり押したりしてバーベルのプレートをころがしながら、タイミングをとっての引き方は非常に興味あるものだった。

体重140~150kgを超えるスーパーヘビー級の巨漢たちによる、400kgを超すスクワットやデッド・リフトの超ど級の怪力の激突は、本当にその場でこの光景を目撃したものにしかわからない、すさまじい迫真力である。一口に400kgと、口でこそ簡単に言うが、顔はゆがみ両肩に食い込んだシャフトは弓なりにきしみ、骨が砕け、肉がはじけるのではないかと思われるほどの凄惨さである。これこそパワーリフティングの真の醍醐味であろう。まさに筆舌に尽しがたい迫力であった。

結局、この110kg超級は、1位がアメリカのキャナディでトータル1025.5kg、2位に940kgを挙げたフィンランドのハーラが入り、3位には870kgでイギリスのゼトロフスキーが入った。

ここでちょっとふれておきたいのはベンチ・プレスでパシフィコの握り幅の狭さである。ルールでは最大81cmとなっているが、それよりずっと狭く、肩幅よりももっと狭いくらいの手幅で完璧なベンチ・プレスをしていた。普通、握り幅は広い方が有利と考えられているが、パシフィコの試技を見て、大きな研究課題を与えられたような気がした。

最終日のメインエベントとして110kg級と110kg超級の2階級が同時に行なわれた。世界一の力持ちは果たして誰か、場内の雰囲気は最高潮に盛り上がる。選手も緊張と興奮で顔面が紅潮してくる。まさに世界選手権大会のフィナーレにふさわしい舞台となった。

110kg級には日本からは沖縄の巨漢仲村昌英選手が出場した。仲村選手はまずスクワットの2回目の試技で300kgを軽く担ぎ挙げ、3回目で日本新の310kgに挑戦したが、しゃがみが少し浅く、残念ながら赤ランプが2つで失敗。つづくベンチ・プレスでは肘の関節の痛みがひどく、平素の力の80%も出せず不本意な170kgに終わったが、最後のデッド・リフトでは死力をふりしぼって265kgを成功させ、トータルで日本新の735kgと、まずまずの記録で10位に入った。

このクラスの優勝は917.5kgを挙げたアメリカのマコーミックが獲得した。彼は前大会では110kg超級に出て5位に入っていたが、今大会では1階級下げて念願の初優勝を飾った。2位には地元の大きな声援を受けて、最後まで必死に頑張り、907.5kgを挙げたフィンランドのサーレライネン、3位にはスエーデンのモーリンが882.5kgで入賞した。しかし重いクラスの割には記録が接近していて面白い試合だった。

優勝したマコーミックは、身長が190cm近くもあって、その上、上半身、下半身のバランスも申し分なく、そのままコンテスト・ビルダーとしても立派に一流選手として通用する筋肉とプロポーションを持っている。日本の重量級選手も、いわゆる相撲取りタイプの腹ボテタイプをもっとスポーツマン・タイプに改めないと、ますます世界との距離が開いていくような気がする。

最後の110kg超級では、アメリカの新星キャナディと地元フィンランドの英雄ハーラの戦いが手に汗を握るすさまじいものだった。

まず最初のスクワットで、昨年の覇者ハーラが2回目に400kgを成功させると、キャナディは3回目にその140kgの巨体を使って402.5kgを成功させた。すると今度はハーラが場内の割れんばかりの声援を背に、一気に425kgの世界新に挑戦した。しかし、これは惜しくももう一息のところで立ちきれず失敗。スーパーヘビー級の醍醐味を充分に堪能させてくれた。

しかし、世界一の力持ちの争いもここまで。次のベンチ・プレスで簡単に勝負がついてしまった。ハーラが210kgで終わってしまったのに対し、キャナディは250kgを軽く押し上げ、最後のデッド・リフトでも、ハーラが330kgで終わったあと、2回目に375kgを軽く引いて優勝を決めたあと、3回目には世界新の402.5kgに挑んだ。しかし、これは惜しくも失敗に終わった。

このキャナディのデッド・リフトだが、シャフトを前後に引いたり押したりしてバーベルのプレートをころがしながら、タイミングをとっての引き方は非常に興味あるものだった。

体重140~150kgを超えるスーパーヘビー級の巨漢たちによる、400kgを超すスクワットやデッド・リフトの超ど級の怪力の激突は、本当にその場でこの光景を目撃したものにしかわからない、すさまじい迫真力である。一口に400kgと、口でこそ簡単に言うが、顔はゆがみ両肩に食い込んだシャフトは弓なりにきしみ、骨が砕け、肉がはじけるのではないかと思われるほどの凄惨さである。これこそパワーリフティングの真の醍醐味であろう。まさに筆舌に尽しがたい迫力であった。

結局、この110kg超級は、1位がアメリカのキャナディでトータル1025.5kg、2位に940kgを挙げたフィンランドのハーラが入り、3位には870kgでイギリスのゼトロフスキーが入った。

〔110kg級で735kgの日本新を出した仲村昌英選手〕

チャンピオンズ・チャンピオンに因幡英昭選手

すべての試合が終了したあと、今大会に出場した全選手の中から1名、チャンピオンズ・チャンピオン(チャンピオン中のチャンピオン)すなわちベスト・リフターを選出する会議がIPFの首脳陣によって行なわれ、我がJPAが世界に誇る唯一の世界チャンピオン、52kg級の因幡英昭選手と決定した。

今大会における因幡選手は、スクワットとトータルで世界新記録をマークし、2位に60kg以上の差をつけてのパーフェクトの勝利と、過去5年連続世界選手権優勝という偉業がものをいって、他の優秀なリフターを押えて、見事ベスト・リフター賞の栄冠を獲得したのである。

場内を埋めつくした大観衆の万雷の拍手の中で、堂々と胸を張ってベストリフター賞の美しいカップを手にした因幡選手に、我々JPA日本パワーリフティング協会派遣の全選手も我を忘れて惜しみない拍手を送りつづけた。大会のフィナーレを飾るにふさわしいビッグエベントであった。

表彰式後、テレビや新聞の報道関係者からインタビュー攻めに合っている因幡選手を見て、私たちはこのパワーリフティングが1日も早くオリンピックや国体の正式種目に採用され、1つの独立した新しい競技スポーツとして認められることは祈らずにはいられなかった。

この因幡選手の快挙が、かりに他のオリンピック種目であったとしたら、日本に帰国してからも、ここフィンランドと同じように大きく報道され、それがひいてはパワーリフティングの素晴らしさや、世界の実情を全国民に知ってもらうことになり、普及、啓蒙に大いに役立つことにつながると思う。それにつけても、現在の日本におけるパワーリフティングの置かれているスポーツとしての社会的地位といおうか位置づけと評価の低さに歯ぎしりせずにはいられない。

私たちパワーリフティングを真剣にかつ純粋に愛し実践するものの手で、このパワーリフティングを1つの新しい独立した競技スポーツとして、その地位を確立するため、志を同じくする人たちと手を取りあって努力していこうと日本選手団全員で誓い合ったのである。(おわり)

今大会における因幡選手は、スクワットとトータルで世界新記録をマークし、2位に60kg以上の差をつけてのパーフェクトの勝利と、過去5年連続世界選手権優勝という偉業がものをいって、他の優秀なリフターを押えて、見事ベスト・リフター賞の栄冠を獲得したのである。

場内を埋めつくした大観衆の万雷の拍手の中で、堂々と胸を張ってベストリフター賞の美しいカップを手にした因幡選手に、我々JPA日本パワーリフティング協会派遣の全選手も我を忘れて惜しみない拍手を送りつづけた。大会のフィナーレを飾るにふさわしいビッグエベントであった。

表彰式後、テレビや新聞の報道関係者からインタビュー攻めに合っている因幡選手を見て、私たちはこのパワーリフティングが1日も早くオリンピックや国体の正式種目に採用され、1つの独立した新しい競技スポーツとして認められることは祈らずにはいられなかった。

この因幡選手の快挙が、かりに他のオリンピック種目であったとしたら、日本に帰国してからも、ここフィンランドと同じように大きく報道され、それがひいてはパワーリフティングの素晴らしさや、世界の実情を全国民に知ってもらうことになり、普及、啓蒙に大いに役立つことにつながると思う。それにつけても、現在の日本におけるパワーリフティングの置かれているスポーツとしての社会的地位といおうか位置づけと評価の低さに歯ぎしりせずにはいられない。

私たちパワーリフティングを真剣にかつ純粋に愛し実践するものの手で、このパワーリフティングを1つの新しい独立した競技スポーツとして、その地位を確立するため、志を同じくする人たちと手を取りあって努力していこうと日本選手団全員で誓い合ったのである。(おわり)

月刊ボディビルディング1979年3月号

Recommend

-

-

- ベストボディ・ジャパンオフィシャルマガジン第二弾。2016年度の大会の様子を予選から日本大会まで全て掲載!

- BESTBODY JAPAN

- BESTBODY JAPAN Vol.2

- 金額: 1,527 円(税込)

-